Artikel 6 des Pariser Abkommens: Wie er funktioniert und was er für Kohlenstoffmärkte bedeutet

Lesezeit: 18min

Artikel 6 des Pariser Abkommens: Wie funktioniert er und was ist als Nächstes zu erwarten?

Nach langen Verhandlungen endete die COP29 am 21. November 2024 mit einer bedeutenden Nachricht: Neun Jahre nach der Unterzeichnung des Pariser Abkommens auf der COP21 wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht – eine neue Vereinbarung zu Artikel 6, dem zentralen Rahmen für internationale Zusammenarbeit im Klimaschutz.

Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen!!

25 Jahre COP-Geschichte

Die Konferenz der Vertragsparteien (COP) ist die jährliche Versammlung der Nationen im Rahmen der United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), die 1992 gegründet wurde, um die globale Herausforderung des Klimawandels anzugehen.

Als höchstes Entscheidungsgremium der UNFCCC bringt die COP Regierungen, Organisationen und andere Akteure zusammen, um internationale Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, zur Anpassung an die Klimafolgen und zur Bereitstellung finanzieller sowie technologischer Unterstützung für den Klimaschutz voranzutreiben.

Mit der Teilnahme fast aller Länder der Welt dient die COP als Plattform für die Verabschiedung entscheidender Abkommen wie das Kyoto-Protokoll (1997) und das Pariser Abkommen (2015), die den globalen Rahmen für den Klimaschutz definieren.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die COP von der Festlegung grundlegender Prinzipien hin zur Umsetzung und Steigerung der Ambitionen entwickelt.

Diese Treffen sind mittlerweile unverzichtbar, um den Fortschritt zu überwachen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen und Klimapolitiken an aktuelle Herausforderungen und Chancen anzupassen.

Zurück zu den Ursprüngen – Kyoto und der CDM

Das Kyoto-Protokoll von 1997 führte die ersten internationalen Kohlenstoffmärkte ein und schuf Mechanismen wie den Clean Development Mechanism (CDM), der es entwickelten Ländern ermöglichte, in Emissionsminderungsprojekte in Entwicklungsländern zu investieren.

Diese Projekte erzeugten Certified Emission Reductions (CERs), die zur Erfüllung der rechtsverbindlichen Ziele des Kyoto-Protokolls genutzt werden konnten. Obwohl der CDM bahnbrechend war, wurde er für Probleme wie übermäßige Gutschriftenerstellung (Over-Crediting) und eine begrenzte sowie unausgewogene Teilnahme von Entwicklungsländern kritisiert.

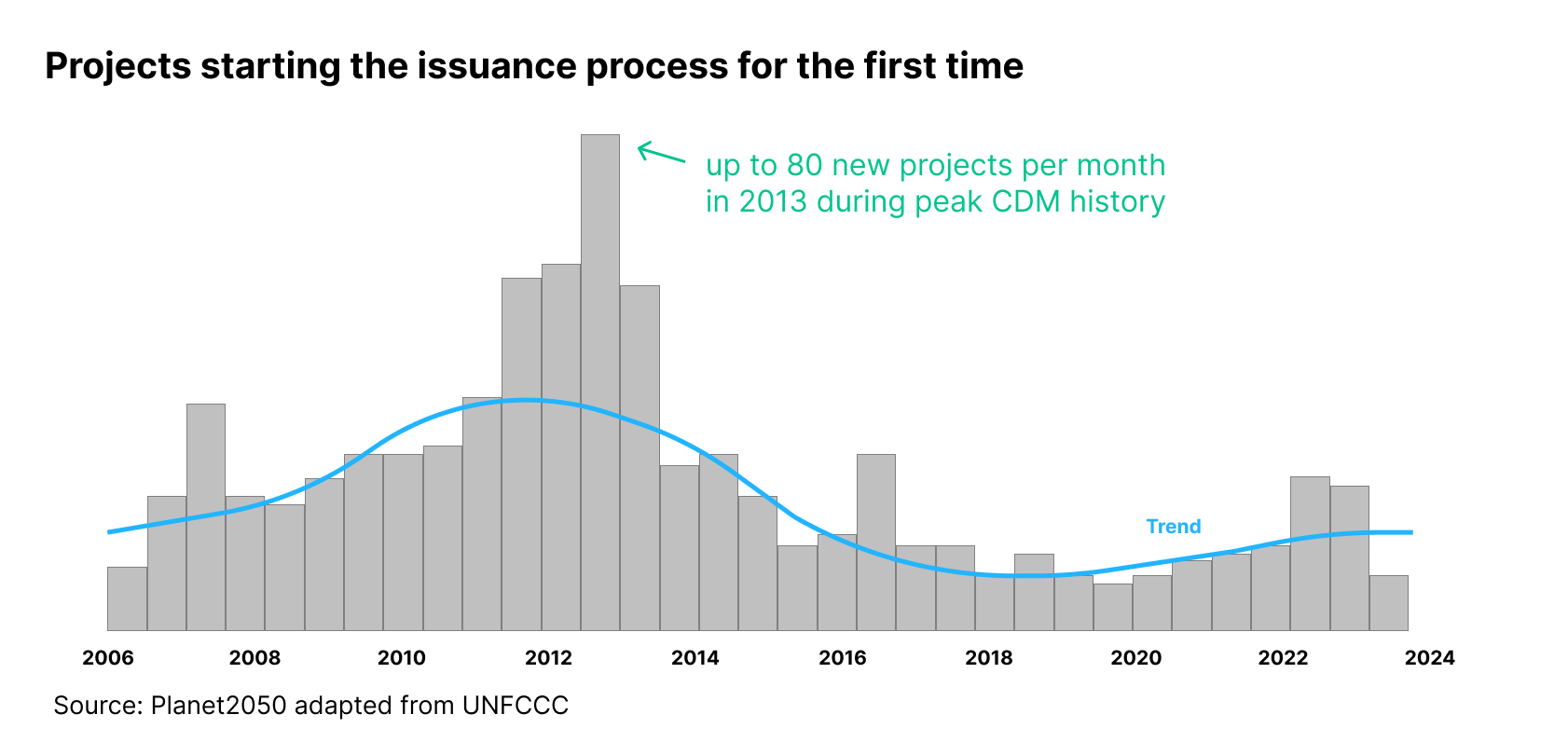

Die folgende Grafik veranschaulicht den klaren Höhepunkt des CDM zwischen 2010 und 2013 sowie eine leichte Erholung ab 2020–2021.

CDM-Projekte können beispielsweise die Elektrifizierung ländlicher Gebiete mit Solarpaneelen oder die Installation energieeffizienterer Kessel umfassen.

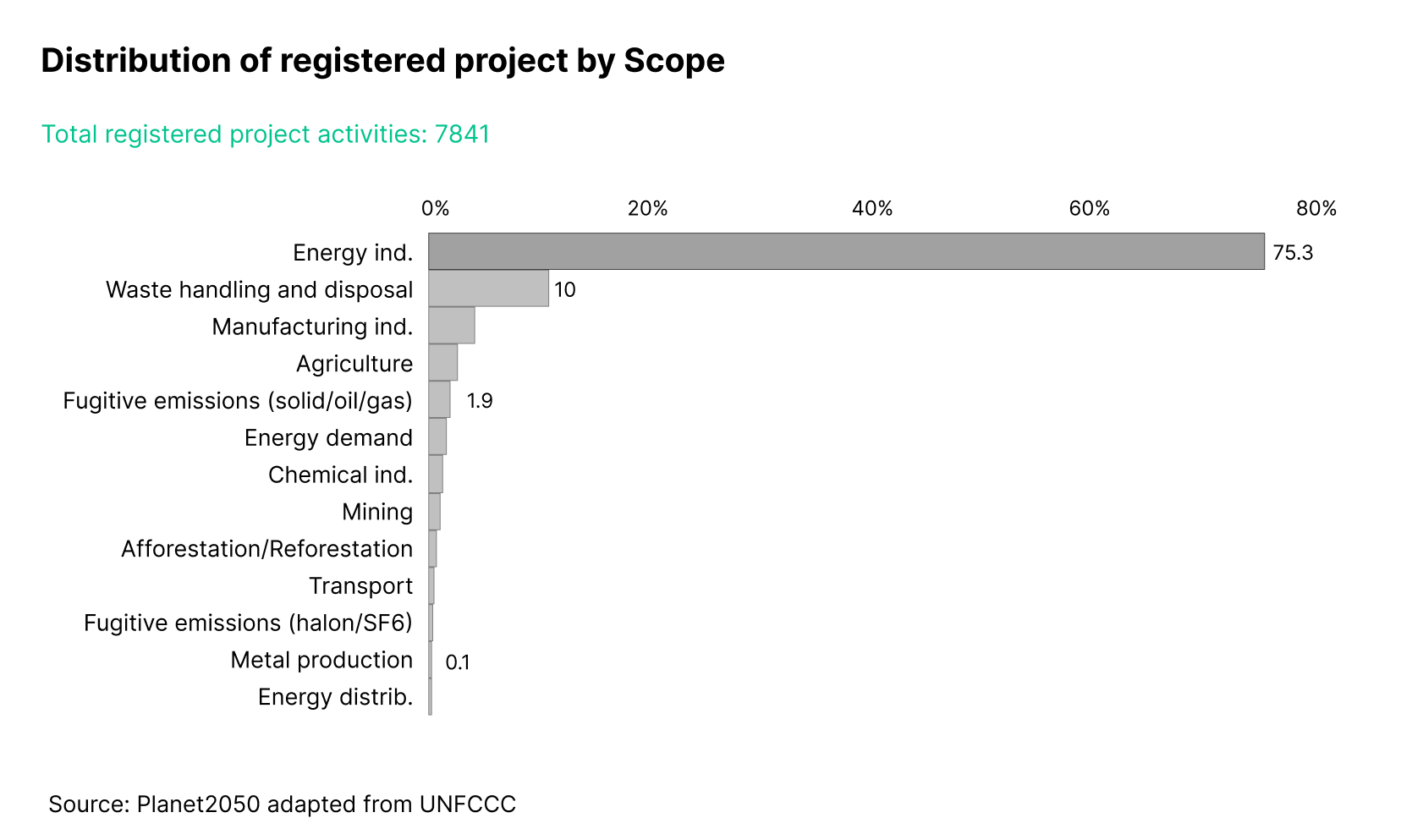

Die folgende Grafik zeigt die Verteilung der Projekte nach Sektor im Rahmen des CDM.

Struktur des Pariser Abkommens

Das Pariser Abkommen (2015) ersetzte das Kyoto-Rahmenwerk durch einen inklusiveren Ansatz, der alle Länder – sowohl entwickelte (Anhang-I) als auch sich entwickelnde Staaten (Nicht-Anhang-I) – dazu verpflichtet, nationale Klimabeiträge (Nationally Determined Contributions, NDCs) festzulegen.

Das Pariser Abkommen umfasst insgesamt 16 einleitende Absätze und 29 Artikel. Die folgende Darstellung bietet eine vereinfachte Übersicht über die Struktur des Abkommens, einschließlich einiger zentraler Artikel wie Artikel 6 zu Kooperationsmechanismen.

Was ist Artikel 6 und warum wurde die COP29 in Baku als ein wichtiger Meilenstein angesehen?

Im November 2024 wurde während der COP29 in Baku eine historische Einigung erzielt, um Artikel 6 neun Jahre nach dem Inkrafttreten des Pariser Abkommens in die Praxis umzusetzen.

Artikel 6 ist ein zentraler Bestandteil des Pariser Abkommens und schafft einen Rahmen, um Länder und private Akteure zu ermutigen, in Klimaschutzmaßnahmen über ihre eigenen Grenzen hinaus zu investieren.

Er zielt darauf ab, Transparenz, Gerechtigkeit und Zusammenarbeit zu fördern, indem er Instrumente wie den Handel mit Emissionszertifikaten, gemeinsame Minderungsprojekte und nicht-marktbasierte Partnerschaften ermöglicht.

Durch die Nutzung dieser innovativen Mechanismen trägt Artikel 6 dazu bei, die weltweiten Bemühungen zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen zu koordinieren und unterstützt Länder dabei, ihre Klimaziele effizienter zu erreichen.

Artikel 6 des Pariser Abkommens baut auf dem CDM auf, indem er modernisierte Mechanismen für die internationale Zusammenarbeit einführt. Er behebt frühere Mängel, bezieht alle teilnehmenden Länder ein und bietet sowohl marktbasierte als auch nicht-marktbasierte Ansätze, um ehrgeizigen Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.

Dabei beziehen wir uns auf drei zentrale Artikel (Links zu den offiziellen Texten unten):

➡️ Artikel 6.2 Dabei beziehen wir uns auf drei zentrale Artikel (Links zu den offiziellen Texten unten):

Artikel 6.4 oft als Nachfolger des CDM bezeichnet, der einen zentralisierten Markt für den Handel mit Emissionsminderungen mit verbesserten Umweltstandards schafft.

➡️ Artikel 6.8 der sich auf nicht-marktbasierte Ansätze konzentriert.

Artikel 6.2: Handel mit Emissionszertifikaten zwischen Regierungen

Artikel 6.2 ermöglicht es teilnehmenden Ländern, bilateral zusammenzuarbeiten und Emissionsminderungen sowie -entnahmen durch den Handel mit Zertifikaten, den sogenannten Internationally Transferrable Mitigation Outcomes (ITMOs), zu übertragen, um ihre Klimaziele (Nationally Determined Contributions, NDCs) zu erreichen.

Artikel 6.2 gewährt den beteiligten Ländern ein hohes Maß an Autonomie. Sie können frei entscheiden, welche Emissionseinheiten gehandelt werden dürfen, eigene Politiken, Abkommen und Register gestalten sowie eigene Methoden entwickeln oder internationale freiwillige Standards für Emissionsgutschriften nutzen.

Während der COP27 im Jahr 2022 in Sharm El-Sheikh wurde Ghana das erste Land, dass den export von ITMOs genehmighte. Seitdem sind weitere Länder wie die Schweiz, Japan, Singapur und Schweden diesem Beispiel gefolgt.

Länder, die an Artikel 6.2 beteiligt sind, müssen Letters of Authorization (LoA) ausstellen, Berichtsanforderungen erfüllen und anschließend die Projekte überwachen und verifizieren.

Die Richtlinien von Artikel 6.2 verlangen von den Ländern, dass sie darlegen, wie sie Kohlenstoffmärkte nutzen, um ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen (NDCs) zu erfüllen. Erst nach Abschluss des ersten Überwachungszyklus kann die erste Ausgabe und Übertragung von Zertifikaten erfolgen.

Hinsichtlich der Register haben die Länder drei Optionen: Sie können entweder eigene nationale Register entwickeln, ein Drittanbieter-Register nutzen oder auf das internationale Register von Artikel 6.2 zurückgreifen.

Die International Emissions Trading Association (IETA) bietet eine tracker über Länder, die bereits bilaterale Abkommen im Rahmen von Artikel 6.2 abgeschlossen haben.

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) aktualisiert ebenfalls ähnliche Informationen zur Entwicklung von Artikel 6 auf dieser page.

Vereinbarungen zwischen Ländern erfolgen in der Regel in Form eines Memorandum of Understanding (MoU), das die Kooperationsbereiche und Ziele festhält.

Einige Partnerschaften sind bereits sehr aktiv, mit mehreren registrierten oder in Entwicklung befindlichen Projekten.

Länder werden bald mehrere Vorlagen zur Verfügung haben, um ihre Letters of Authorization (LoA) zu erstellen. Am 14. November auf der COP29 released die Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) der Weltbankgruppe ihre eigene LoA-Vorlage, um die Ausgabe von Garantien zur Unterstützung privater Investoren im Rahmen der Artikel-6-Kohlenstoffmärkte zu erleichtern.

Über ITMO-Käufer

ITMO-Käufer sind in der Regel Regierungen selbst, aber auch Unternehmen können direkt als Käufer auftreten. In Singapur beispielsweise können Unternehmen, die der CO₂-Steuer unterliegen, bis zu 5 % ihrer steuerpflichtigen Emissionen ausgleichen und dabei hochwertige internationale Emissionsgutschriften nutzen, einschließlich solcher, die mit Artikel 6 des Pariser Abkommens übereinstimmen.

Um dies zu erleichtern, hat Singapur das International Carbon Credit (ICC) Framework eingeführt, das die Kriterien für Emissionsgutschriften festlegt, die für Steuerkompensationen verwendet werden können.

Singapur hat Implementation Agreements mit Ghana, Papua-Neuguinea und mehr als 20 weiteren Ländern unterzeichnet, um die Erzeugung und den Handel von Emissionsgutschriften im Einklang mit Artikel 6 zu ermöglichen.

Der Fall Schweiz

Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 zu halbieren. Ein bedeutender Teil dieser Reduktion soll durch internationale Kooperation im Rahmen der Mechanismen von Artikel 6 erreicht werden.

In diesem Zusammenhang ist die Klik Stiftung die verantwortliche Institution für die Beschaffung und Entwicklung von Artikel-6.2-Projekten. Zudem fungiert die Stiftung als Kohlenstoffkompensationsgruppe der Schweizer Mineralölimporteure, die gemäß dem Schweizer CO₂-Gesetz verpflichtet sind, einen Teil der durch die Nutzung von Kraftstoffen verursachten Emissionen zu kompensieren.

Auf der COP29 berichtete Klik über seinen Fortschritt:

222 Projektvorschläge seit 2019 eingereicht

130 abgelehnt oder zurückgezogen

92 aktuell in Prüfung oder Umsetzung, darunter 33 in Entwicklung und 7, für die bereits ein Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) unterzeichnet wurde.

Die meisten der in Betracht gezogenen Minderungsmaßnahmen für Klik befinden sich in Ghana, zusätzlich gibt es Projekte in Lateinamerika, der Karibik und Thailand.

Frau Vicky Janssens (KliK-Stiftung) und Redner auf der COP29

Im Gegensatz zu anderen Teilnehmern von Artikel 6.2 hat die Schweiz ausschließlich nicht-naturbasierte Projekte als förderfähig definiert.

Zu den derzeit in Entwicklung befindlichen Minderungsmaßnahmen gehören:

Elektrische Mobilität: E-Busse und E-Taxis im Senegal, der Einsatz von Elektrofahrzeugen und der Aufbau von Ladeinfrastrukturen in Dominica, E-Busse und E-Lkw in Thailand, Chile und Uruguay.

Grüne Kühlung: Umstellung auf hocheffiziente Klimaanlagen mit emissionsarmen Kältemitteln in Ghana und Sicherstellung einer nachhaltigen Entsorgung am Ende der Lebensdauer (End-of-Life, EoL).

Solar-PV-Programme: Installation von Photovoltaikanlagen auf Wohn- und Gewerbegebäuden in Ghana und Marokko sowie der Bau von Solarparks in Peru.

Abfallwirtschaft: Aufbau von Recyclingstationen, Kompostierungsanlagen und Systemen zur Erfassung von Deponiegas in Senegal zur Optimierung der Abfallwirtschaft.

Verbesserte Kochlösungen: Förderung effizienter Kochlösungen, einschließlich elektrischer Kochmethoden, in Ghana, Malawi, Senegal und Peru.

Alternierendes Fluten und Trocknen (AWD): Einführung von Wassermanagementtechniken für Landwirte zur Reduzierung von Methanemissionen in Thailand.

Biogas: Projekte zur Nutzung von Biogas in Ghana, Malawi, Uruguay und Georgien.

Artikel 6.4: Ein globales Kohlenstoffgutschrift-Programm unter UN-Aufsicht

Unter der Leitung des Aufsichtsgremiums der UNFCCC führt Artikel 6.4 einen zentralisierten, globalen Kohlenstoffmarktmechanismus ein, bekannt als Paris Agreement Crediting Mechanism (PACM), ähnlich dem CDM unter dem Kyoto-Protokoll.

Im PACM können Projektentwickler Emissionsminderungs- oder -entnahmeaktivitäten durchführen und diese beim Aufsichtsgremium für Artikel 6.4 registrieren.

Wer mit freiwilligen Kohlenstoffgutschrift-Programmen vertraut ist, kann sich ein ähnliches Modell vorstellen – mit einer Governance-Struktur, Methodologien, Anforderungen für Monitoring, Reporting und Verification (MRV) sowie einem Registersystem, wie es Artikel 6.4 vorsieht.

„Zum Beispiel kann ein Unternehmen in einem Land durch diesen Mechanismus Emissionen reduzieren und sich diese Reduktionen gutschreiben lassen, um sie an ein anderes Unternehmen in einem anderen Land zu verkaufen. Das zweite Unternehmen kann diese Gutschriften nutzen, um seine eigenen Emissionsreduktionsverpflichtungen zu erfüllen oder seine Netto-Null-Ziele zu erreichen.“ (UNFCCC)

Die ausgegebenen Gutschriften werden als A6.4 Emission Reductions (A6.4ERs) oder auch als Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs) bezeichnet, abhängig davon, ob sie vom Gastgeberland für die Nutzung zur Erfüllung von NDCs oder für das Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) autorisiert wurden und entsprechenden Anpassungen unterlagen.

Emissionsreduktionen im Rahmen dieses Mechanismus können entweder vom Käufer oder vom Gastgeberland beansprucht werden – aber nicht von beiden.

Genehmigte Methodologien für Artikel 6.4

Im Gegensatz zu Artikel 6.2, bei dem Länder flexibel verschiedene Methodologien anwenden können, müssen Projekte unter Artikel 6.4 einem strengen Prozess und genehmigten Methodologien folgen.

Während eines Pre-COP29-Treffens im Oktober 2024 hatte das Aufsichtsgremium für Artikel 6.4 bereits zwei Standards genehmigt:

Standard für Methodologieanforderungen: Vorgaben für die Entwicklung und Bewertung von Projekten im Rahmen des Paris Agreement Crediting Mechanism.

Standard für Aktivitäten zur Emissionsentnahme: Regeln für Projekte, die Treibhausgase aus der Atmosphäre entfernen.

Projektteilnehmer, Gastgeberländer und andere Stakeholder haben die Möglichkeit, neue Methodologien für Artikel 6.4 vorzuschlagen, die gemäß den bestehenden Leitlinien entwickelt werden.

Was wird mit den CDM-Methodologien geschehen?

Wie beschrieben, wird das PACM-Rahmenwerk Methodologien aktualisieren, Protokolle überarbeiten und veraltete Ansätze ausschließen, um Genauigkeit und Effektivität zu gewährleisten.

Derzeit werden fünf Methodologien aus der CDM-Ära auf ihre mögliche Integration in den neuen Mechanismus geprüft. Diese Methodologien betreffen Projekte in Bereichen wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Deponiegasmanagement. Ab 2026 sollen sie vollständig den Richtlinien von Artikel 6 entsprechen.

Eine wichtige Entscheidung ermöglicht die Überführung großer Mengen alter CDM-Gutschriften in das neue PACM, sofern sie die aktualisierten, strengen Kriterien für Emissionsentnahmen erfüllen.

Was passiert mit Projekten, die sich derzeit in ihrer CDM-Gutschriftenperiode befinden?

Bestehende CDM-Projekte können weiterhin die gleichen CDM-Methodologien nutzen – entweder bis zum 31. Dezember 2025 oder bis zum Ende ihrer aktuellen Gutschriftenperiode, je nachdem, was früher eintritt.

Projekte, die ab dem 1. Januar 2013 registriert wurden, können ihre Certified Emission Reductions (CERs) zur Erfüllung des ersten Zyklus der Nationally Determined Contributions (NDCs) nutzen, der in der Regel 2030 endet.

Projekte, die unter dem Joint Implementation Mechanismus des Kyoto-Protokolls (Emission Reduction Units, ERUs) registriert sind, sind nicht für Artikel 6 zugelassen.

Zukunft des CDM

Der CDM befindet sich in der Auslaufphase und kann keine neuen Projekte mehr registrieren, keine Gutschriftenperioden verlängern und keine CERs für Emissionsminderungen nach dem 31. Dezember 2020 mehr ausstellen.

Die verbleibenden Mittel werden voraussichtlich zur Unterstützung des Artikel-6.4-Mechanismus umgeleitet, auch wenn dies eine umstrittene Frage bleibt und bis Juni 2024 noch endgültige Entscheidung getroffen wurde.

Genehmigungsmechanismus: Wie funktionieren Corresponding Adjustments?

Eingeführt durch Artikel 6.3, ist eine Corresponding Adjustment unter den Artikeln 6.2 und 6.4 für alle vom Gastgeberland genehmigten Einheiten erforderlich, einschließlich solcher aus Sektoren, die nicht von einem NDC abgedeckt sind.

Das Konzept soll Doppelzählung verhindern, indem sichergestellt wird, dass Emissionsreduktionen nur einer Einheit oder einem Land zugewiesen werden.

Wenn eine Gutschrift international übertragen wird, zieht das Gastgeberland diese von seinen eigenen Emissionsbilanzen ab, während der Käufer sie in seine Klimaziele einrechnet.

Dieser Ansatz stellt sicher, dass Emissionsreduktionen nur einmal gezählt werden, wodurch Genauigkeit gewährleistet und überhöhte Minderungsergebnisse vermieden werden.

Corresponding Adjustments zur Vermeidung von Doppelzählung

Quelle: The Nature Conservancy, 2023

Im Gegensatz dazu wurden Einheiten, die nicht zur Nutzung für NDCs autorisiert sind und somit von Corresponding Adjustments ausgenommen sind, als „Mitigation Contributions“ bezeichnet.

Quelle: The Nature Conservancy, 2023

Der Text definiert diese ‚nicht autorisierten Einheiten‘ (Mitigation Contributions) als für ‚andere Zwecke‘ vorgesehen.

Diese Zwecke wurden als ergebnisbasierte Klimafinanzierung, nationale Minderungspreissysteme oder nationale preisbasierte Maßnahmen definiert, um die Emissionsminderungsbemühungen des Gastgeberlandes zu unterstützen.

Im Kontext der freiwilligen Kohlenstoffmärkte bedeutet dies, dass diese Einheiten für freiwillige Emissionsverpflichtungen genutzt werden können.

Diese Definition stellt einen Kompromiss dar, der unterschiedliche nationale Perspektiven zu Artikel 6 berücksichtigt. Folglich sehen einige Experten die Artikel-6-Märkte als hybride oder integrierte Märkte.

Dementsprechend nähern sich die globalen freiwilligen Kohlenstoffmärkte, regulierte Cap-and-Trade-Systeme und die Mechanismen von Artikel 6 zunehmend an, wodurch die Interoperabilität verbessert und Handelsmöglichkeiten erweitert werden.

Hybride Kohlenstoffmärkte

Eines der besten Beispiele ist das Carbon Credit Unit (ACCU)-System der australischen Regierung. Kohlenstoffminderungsprojekte spielen eine doppelte Rolle in Australiens Klimastrategie:

Sie können zur freiwilligen Kompensation für Unternehmen genutzt werden, die Umweltverantwortung demonstrieren möchten.

Sie können zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen unter dem Safeguard Mechanism beitragen, der die größten Emittenten des Landes verpflichtet, bis 2030 gemeinsam 205 Millionen Tonnen Emissionen zu reduzieren.

Dieser Mechanismus schafft einen stabilen Rahmen, der freiwillige Maßnahmen mit regulatorischen Verpflichtungen verbindet, um erhebliche Emissionsreduktionen zu erreichen.

Ein weiteres Beispiel ist das von der französischen Regierung geführte Label Bas-Carbone Programm, das ausschließlich für freiwillige Zwecke genutzt werden kann.

Artikel 6.8: Nicht-marktbasierte Ansätze

Nicht-marktbasierte Ansätze (Non-Market Approaches, NMA) gemäß Artikel 6.8 ermöglichen es Ländern, sich gegenseitig bei der Emissionsminderung zu unterstützen, ohne Kohlenstoffgutschriften zu handeln. Artikel 6.8 wird eine zentrale Plattform einrichten (die webbasierte NMA Plattform befindet sich in der Entwicklung), auf der Länder ihre geplanten Minderungsprojekte einreichen und angeben können, wo sie Unterstützung benötigen.

Das Glasgow Committee on NMA erzielte am 15. November auf der COP29 eine Einigung über einen Entwurf zur Roadmap für das Arbeitsprogramm zu Artikel 6.8. Diese Roadmap, die über die nächsten zwei Jahre läuft, konzentriert sich auf die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Vertragsparteien, nichtstaatlichen Akteuren und weiteren Interessengruppen.

Der Rahmen, der zur Steuerung der Ziele sowie zur Definition des Umfangs und Schwerpunkts dieser Aktivitäten angenommen wurde, wird als Work Programme bezeichnet.

Entwicklung der Kohlenstoffmärkte nach COP29

Die Ergebnisse der COP29 haben eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Kohlenstoffmärkte gespielt und sie eng mit freiwilligen Kohlenstoffmarktmechanismen sowie den Bemühungen zur Erreichung von Netto-Null- und Dekarbonisierungszielen auf nationaler und individueller Ebene verknüpft. Mit Blick auf die Zukunft ist es entscheidend, sich auf mehrere zentrale Elemente zu konzentrieren, um eine effektive Umsetzung dieser Mechanismen sicherzustellen.

Fortschritte im bilateralen Kohlenstoffhandel

Artikel 6.2 hat bereits begonnen und steht vor einem bedeutenden Wachstum, da immer mehr Länder neue ITMO-Vereinbarungen unterzeichnen. Stand 7. November 2024 wurden 91 bilateral abkommen zwischen 56 Nationen geschlossen – ein deutliches Zeichen für eine starke Verpflichtung zur kooperativen Klimaschutzpolitik.

Die vollständige Offenlegung von Informationen durch die Gastgeberländer ist entscheidend für den Erfolg der Technical Expert Reviews, um Zusätzlichkeit und Transparenz in der Emissionsbilanzierung sicherzustellen.

Operationalisierung von Artikel 6.4: Fortschritte und Herausforderungen

Artikel 6.4 zeigt großes Potenzial, wird jedoch Zeit für die Umsetzung benötigen, da technische Herausforderungen bewältigt werden müssen. Dazu gehören unter anderem: Der Aufbau von Registrierungssystemen, die Überführung bestehender CDM-Methodologien, die Interoperabilität freiwilliger Kohlenstoffmarktmechanismen mit Artikel 6.4.

Wachstum der Kohlenstoffmärkte und Annäherung der Systeme

Die Compliance-Märkte werden weiter wachsen und sich in den kommenden Jahren fest etablieren, ohne dabei das Wachstum des freiwilligen Kohlenstoffmarktes (VCM) zu bremsen. Ein Beispiel dafür ist die Einführung des Carbon Removal Certification Framework der EU, das den freiwilligen Markt als eine zentrale Anwendung berücksichtigt.

Diese Märkte werden parallel existieren, während nach 2030 verstärkt Schritte zur Konvergenz in einen einheitlichen Kohlenstoffmarkt unternommen werden.

Rolle der NDCs bei der Integration der Kohlenstoffmärkte in nationale Klimaziele

Die Frist für die Aktualisierung der Nationally Determined Contributions (NDCs) im Februar 2025 wird ein klareres Bild darüber liefern, wie weit die Länder bei der Erreichung ihrer Klimaziele gekommen sind. Dies ist eine Gelegenheit zu bewerten, ob die Welt auf Kurs ist, um die zunehmend ehrgeizigen Emissionsziele für 2035 zu erreichen.

Besonders interessant wird sein, wie viele Länder planen, die Mechanismen von Artikel 6 in ihre Strategien zu integrieren. Dies wird zeigen, wie sich die globalen Kohlenstoffmärkte entwickeln und inwieweit Länder kooperieren, um ihre Ziele zu erreichen.

Mobilisierung von Klimafinanzierung für Entwicklungsländer

Eine zentrale Frage ist, wie die zugesagten 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr für Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern ab 2035 konkret umgesetzt werden. Werden die Mittel effektiv fließen? Erreichen sie die Gemeinschaften, die sie am dringendsten benötigen? Diese Entwicklungen werden nicht nur den Fortschritt aufzeigen, sondern auch den tatsächlichen Grad der Verpflichtung zur Umsetzung nachhaltiger und langfristiger Veränderungen.

Wichtige Entscheidungen zu den Kohlenstoffmärkten im Jahr 2025

Das Aufsichtsgremium (Supervisory Body, SBM) hat seinen Arbeitsplan für 2025 veröffentlicht.

Das Ziel ist die Abschließung aller Arbeiten zu den Anforderungen für Methodologien und Aktivitäten zur Emissionsentnahme, sowie die Überarbeitung der Methodologien und Instrumente des Clean Development Mechanism (CDM).

Darüber hinaus wird die Arbeit an den PACM-Registrierungsanforderungen und den Modalitäten für den Betrieb des Mechanismus fortgesetzt.

Schlüsselaktivitäten des SBM gemäß Arbeitsplan 2025:

Überprüfung von Regulierungen, einschließlich der möglichen Integration eines Know-Your-Customer (KYC)-Prozesses in den Mechanismus von Artikel 6.4

Entwicklung eines Sustainable Development Tools im Kontext der verschiedenen Aktivitätstypen

Erarbeitung von Registrierungsanforderungen und Modalitäten für den Betrieb des Artikel-6.4-Mechanismus

Bereitstellung von Leitlinien für die Übergangsregelungen zu Registrierung und Ausgabe von Zertifikaten

Anforderungen für Methodologien zur Emissionsentnahme

Überprüfung der CDM-Methodologien und -Instrumente

Implementierung eines Capacity-Building-Programms zur Unterstützung der Marktteilnehmer

COP30-Highlight: Fokus auf die Natur

Brasilien hat seine Absicht signalisiert, auf der COP30 Mechanismen zum Schutz der Wälder zu etablieren. Die auf der COP28 vorgestellte "Tropical Forests Forever Facility" (TFFF) soll finanzielle Anreize für Länder schaffen, um tropische Wälder zu erhalten. Die Umsetzung wird bis zur COP30 erwartet.

Parallel dazu befasst sich die G20 mit "Debt-for-Nature"-Initiativen, die es Ländern ermöglichen, ihre Schulden umzustrukturieren, indem sie sich im Gegenzug zu Naturschutzmaßnahmen verpflichten. Dieses Konzept soll finanzielle Belastungen verringern und gleichzeitig den ökologischen Schutz fördern.

________

Verpassen Sie keine wichtigen Trends und Entwicklungen auf den Kohlenstoffmärkten mit unseren monatlichen Market Briefs. Melden Sie sich hier an, um sie regelmäßig zu erhalten!