Aus unserer dreiteiligen Serie zur Kohlenstofffinanzierung, dieser Artikel beschäftigt sich mit der Bepreisung von Kohlenstoff. Lesen Sie Teil 1, der die Grundlagen der Kohlenstoffprojekt-Finanzierung behandelt, und bleiben Sie dran für Teil 3: So machen Sie Ihr Projekt bereit für die Finanzierung.

Die Preisfestlegung von Kohlenstoffzertifikaten – insbesondere solchen mit zukünftiger Lieferung – ist eine entscheidende Aufgabe für Projektentwickler.

Anders als einfache Rohstoffe haben Kohlenstoffzertifikate einen vielschichtigen Wert, der sich aus ihrer Herkunft, Wirkung und der Marktnachfrage ergibt.

Dieser Artikel ist in zwei Teile gegliedert:

A. Wie man den Preis von Kohlenstoffzertifikaten bestimmt

B. Preis-Szenarien in Kohlenstofffinanzierungsverträge einbetten

Der Preis eines Kohlenstoffzertifikats – das eine Tonne CO₂-Äquivalent (tCO₂e) darstellt, die aus der Atmosphäre entfernt oder deren Ausstoß vermieden wurde – ergibt sich aus einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Faktoren und nicht aus einem einzelnen Treiber oder Prinzip.

Insgesamt bleibt die Preisfindung auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt intransparent und unstrukturiert, was es schwierig macht, verlässliche Durchschnittspreise zu ermitteln oder Methoden miteinander zu vergleichen. Dennoch lassen sich unterschiedliche Dynamiken erkennen.

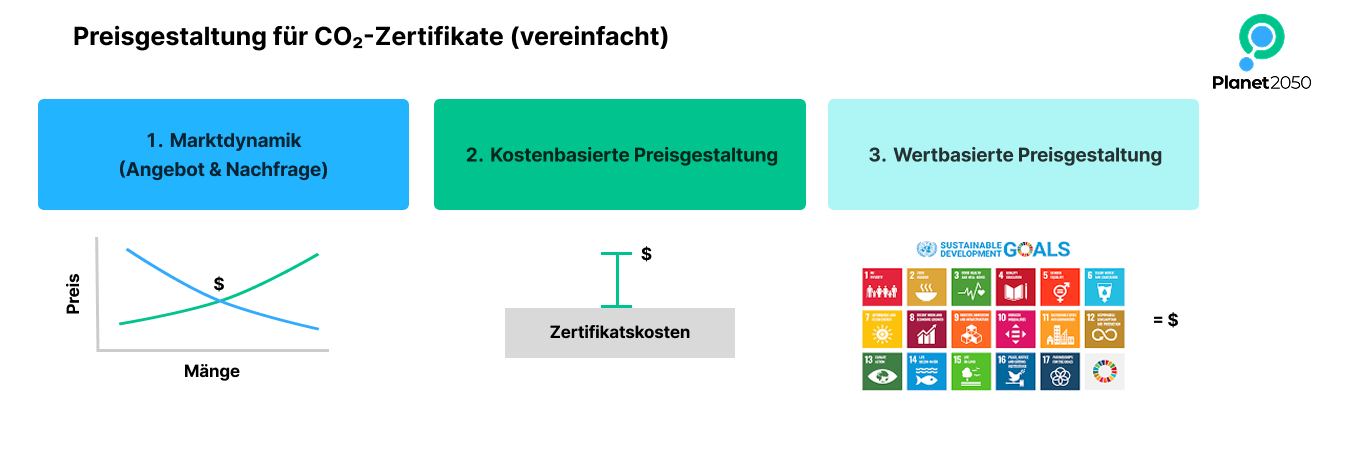

Quelle: Planet2050

Dies ist der sichtbarste und unmittelbarste Treiber für die Preise von Kohlenstoffzertifikaten, insbesondere auf den freiwilligen Kohlenstoffmärkten.

Nachfrage

Die Nachfrage wird in der Regel von Unternehmen oder Einzelpersonen getrieben, die ihre unvermeidbaren Emissionen ausgleichen, unternehmensbezogene ESG-Ziele erreichen, auf den Druck von Stakeholdern reagieren oder sich auf mögliche zukünftige Regulierungen vorbereiten möchten.

Sie wird in der Regel von mehreren miteinander verknüpften Faktoren beeinflusst:

Netto-Null-Ziele: Mit zunehmenden Selbstverpflichtungen von Unternehmen zu Netto-Null-Zielen steigt auch die Nachfrage nach glaubwürdigen Kompensationen, um verbleibende Emissionen auszugleichen.

Reputationsrisiken: Unternehmen erkennen zunehmend den Reputationsschaden, der entsteht, wenn sie ihren CO₂-Fußabdruck nicht angehen – angetrieben durch öffentliche Aufmerksamkeit, Kampagnen aktivistischer Investoren und wachsende Erwartungen der Verbraucher.

Regulatorische Weitsicht: Einige Unternehmen kaufen Zertifikate oder Emissionsrechte zur Erfüllung bestehender gesetzlicher Vorgaben (z. B. im Rahmen des ETS), während andere dies proaktiv tun, in Erwartung zukünftiger Regulierungen oder CO₂-Steuern.

Qualitätsdifferenzierung & Käuferpräferenzen: Käufer unterscheiden zunehmend zwischen „billigen“ und „hochwertigen“ Zertifikaten und sind bereit, für Projekte mit starken ökologischen und sozialen Zusatznutzen sowie robuster MRV-Struktur mehr zu zahlen.

Labels & Bewertungen: Spezialisierte Due-Diligence- und Rating-Agenturen haben sich etabliert, um die Qualität von Zertifikaten zu bewerten. Labels von Initiativen wie ICVCM (z. B. CCP Labels) bieten Käufern Orientierung bei der Auswahl und Anerkennung hochwertiger Zertifikate innerhalb des Gesamtangebots.

CO₂-Versicherungen: In den letzten Jahren sind spezialisierte Versicherungen für Kohlenstoffzertifikate entstanden, um insbesondere institutionellen, risikoscheuen Käufern zusätzliche Sicherheit zu bieten. Anbieter wie Kita, Oka, Cfc, CarbonPool decken Risiken wie Nichtlieferung, Ungültigkeit oder Rückabwicklung von Zertifikaten ab. Solche Policen erhöhen zwar die Kosten, rechtfertigen jedoch auch Preisaufschläge für abgesicherte Credits.

Angebot

Das Angebot stammt von Projekten, die erfolgreich Emissionen reduzieren oder entfernen und deren Emissionsminderungen von anerkannten Standards verifiziert und als Zertifikate ausgegeben wurden.

Allerdings ist das Angebot begrenzt und reagiert oft nur träge auf Preisveränderungen – hauptsächlich aufgrund einer Reihe struktureller und technischer Hürden, wie etwa:

Projektentwicklungskosten: Die Ausgaben für Konzeption, Umsetzung, Monitoring und Verifizierung von Projekten sind erheblich. Von Machbarkeitsstudien und Baseline-Erhebungen bis hin zu langfristigem Monitoring und unabhängiger Verifizierung entstehen hohe Vorab- und Betriebskosten – insbesondere im Globalen Süden oder in abgelegenen Regionen.

Technologischer Reifegrad: Reifere, skalierbare Technologien können häufig kostengünstiger Zertifikate generieren als neuartige, noch unerprobte Ansätze.

Politische Unterstützung: Staatliche Anreize oder klare regulatorische Rahmenbedingungen können die Projektentwicklung fördern. Umgekehrt schrecken regulatorische Unsicherheit oder schwache Durchsetzung Investoren oft ab.

Markteintrittszeit: Die langen Vorlaufzeiten von der Projektentwicklung bis zur tatsächlichen Ausgabe von Zertifikaten begrenzen das sofort verfügbare Angebot und somit die Fähigkeit des Markts, kurzfristig auf steigende Nachfrage zu reagieren.

Herausforderungen bei rein marktwirtschaftlichen Dynamiken

Reine Marktkräfte sind zwar in mancher Hinsicht effizient, spiegeln jedoch häufig weder die tatsächlichen gesellschaftlichen Kosten von CO₂ noch den vollen Wert von Projekten wider.

Dies kann zu niedrigen Preisen führen, die weder die wirkungsvollsten noch die kostenintensivsten Emissionsminderungsprojekte ausreichend fördern – und stattdessen den Fokus auf „Low-Integrity Credits“ lenken (was zu Fehlanreizen führt), anstatt auf hochwertige, wirkungsstarke Maßnahmen.

Dieser Ansatz zielt darauf ab, sicherzustellen, dass Projektentwickler einen Preis erhalten, der ihre Betriebskosten deckt und eine faire Rendite ermöglicht – unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen.

Konzept: Ähnlich den Fairtrade-Prinzipien für Agrarprodukte wird ein Mindestpreis festgelegt, der die durchschnittlichen Herstellungskosten des Kohlenstoffzertifikats abdeckt, zuzüglich einer zusätzlichen Prämie.

Es wird ein Mindestpreis pro Tonne für bestimmte Projekttypen definiert (z. B. saubere Kochherde, erneuerbare Energien, Waldmanagement), der darauf abzielt, die direkten Projektkosten, das MRV sowie eine nachhaltige Betriebsbasis zu decken.

Zusätzlich kann eine „Fairtrade-Prämie“ erhoben werden, die gezielt für Maßnahmen wie Gemeinwesenentwicklung, Resilienzförderung oder andere nachhaltige Co-Benefits verwendet wird – also über den reinen Kohlenstoffbezug hinausgeht.

Dieser Ansatz zielt darauf ab, die umfassenderen Nutzen und Kosten im Zusammenhang mit Kohlenstoffemissionen und deren Minderung zu internalisieren – und geht damit über die reinen direkten Kosten der Reduktion oder Entfernung hinaus. Genau hier greift das Konzept der „Kosten für die Gesellschaft“.

Konzept

Der Preis eines Kohlenstoffzertifikats sollte nicht nur die Kosten für das Vermeiden oder Entfernen einer Tonne CO₂e widerspiegeln, sondern auch die vermiedenen Schäden, die diese Tonne verursacht hätte – sowie die zusätzlichen positiven Auswirkungen des Projekts auf Umwelt, Gesundheit und viele weitere Indikatoren.

Dieses Konzept wird oft mit dem Begriff der „Kosten für die Gesellschaft“ oder dem sogenannten „Sozialen Preis von Kohlenstoff“ (SCC) in Verbindung gebracht.

Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) berechnete im Februar 2023 die Sozialen Kosten von Treibhausgasen (SC-GHG) mit 190 US-Dollar pro Tonne CO₂. Dieser Wert basiert auf komplexen integrierten Bewertungsmodellen, die zukünftige Klimaschäden (wie Meeresspiegelanstieg, Auswirkungen auf die Landwirtschaft, gesundheitliche Folgen und extreme Wetterereignisse) prognostizieren und diese auf ihren heutigen Wert abzinsen.

Implikationen für CO2-Zertifikate

Theoretisch sollte der Preis eines CO2-Zertifikats, das tatsächlich eine Tonne CO₂ ausgleicht, mindestens dem sozialen CO₂-Kostenwert (Social Cost of Carbon, SCC) entsprechen, da dieser den vermiedenen gesellschaftlichen Schaden widerspiegelt. Wenn Zertifikate deutlich unter dem SCC gehandelt werden, trägt die Gesellschaft weiterhin versteckte Kosten für die anhaltenden Emissionen.

Auch wenn das logisch klingt, wird es in der Praxis kaum umgesetzt – vor allem deshalb, weil Umweltverschmutzung in den meisten Teilen der Welt nach wie vor „kostenlos“ ist.

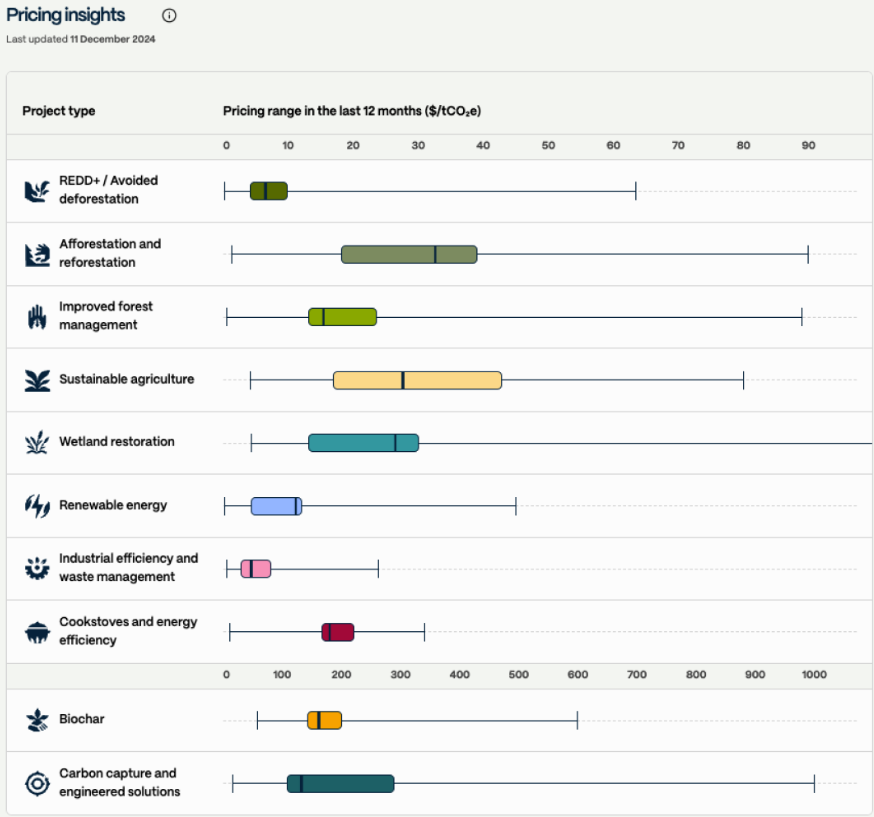

Je nach Ansatz und Qualität können die Preise für CO₂-Zertifikate stark variieren:

Günstige Zertifikate (z. B. einige ältere Projekte zur Vermeidung von Entwaldung, großflächige erneuerbare Energien): liegen häufig im Bereich von 3–15 USD pro Tonne, getrieben durch ein hohes Angebot, geringere wahrgenommene Zusatznutzen (Co-Benefits) oder veraltete Methodologien.

Zertifikate im mittleren Preissegment (z. B. saubere Kochherde, bestimmte Maßnahmen zur verbesserten Waldbewirtschaftung, Humusaufbau in Böden): erzielen oft 15–40+ USD pro Tonne, da sie stärkere Co-Benefits bieten und auf solideren MRV-Systemen (Monitoring, Reporting, Verification) basieren.

Hochwertige Removal-Zertifikate (z. B. zertifiziertes Pflanzenkohle-Projekt/Biochar, Direct Air Capture mit Speicherung): können Preise von 100–800+ USD pro Tonne erreichen, bedingt durch hohe Vermeidungskosten, dauerhafte Wirkung (Permanenz) und den Einsatz fortschrittlicher Technologien.

Quelle: Abatable, 2024

Der Markt für CO₂-Zertifikate hat sich stark weiterentwickelt – neue Rahmenwerke, Standards und politische Vorgaben definieren zunehmend, was als „hochwertig“ gilt.

Diese neuen Maßstäbe setzen höhere Anforderungen an die Projekte, die Unternehmen unterstützen können, und an die Glaubwürdigkeit ihrer Klimaschutzansprüche. Sie erklären direkt die zum Teil deutlich höheren Preise für sogenannte „hochwertige“ CO₂-Zertifikate.

Integritätsrahmen für die Nachfrageseite von CO₂-Zertifikaten

Oxford-Prinzipien für Netto-Null-kompatible CO₂-Kompensation: Diese Prinzipien lenken hochwertige CO₂-Kompensation in Richtung Netto-Null-Kompatibilität, indem sie den Fokus von der Vermeidung von Emissionen hin zu dauerhaften CO₂-Entnahmen und langfristiger Speicherung verschieben.

EU-Richtlinie zu Umweltaussagen & CRCF: Diese EU-Initiativen zielen darauf ab, Greenwashing zu bekämpfen – durch die Verpflichtung zur Überprüfung und Begründung umweltbezogener Aussagen sowie durch die Zertifizierung hochwertiger CO₂-Entnahmemaßnahmen, um Integrität und Vertrauen zu gewährleisten.

SBTi-Netto-Null-Rahmenwerk: Dieses wissenschaftsbasierte Rahmenwerk bietet Unternehmen eine glaubwürdige Strategie zur Erreichung von Netto-Null-Zielen. Es betont zunächst tiefgreifende Emissionsreduktionen innerhalb der eigenen Wertschöpfungskette, bevor hochwertige CO₂-Zertifikate für unvermeidbare Restemissionen genutzt werden dürfen.

VCMI-Verhaltenskodex für den Einsatz von CO₂-Zertifikaten: Dieser Verhaltenskodex bietet klare Richtlinien für Unternehmen, wie sie glaubwürdige Aussagen über den Einsatz von CO₂-Zertifikaten treffen können. Er stellt sicher, dass solche Aussagen eng mit dem tatsächlichen Dekarbonisierungsfortschritt verknüpft sind und Greenwashing vermieden wird.

Qualitätssicherung auf der Angebotsseite von CO₂-Zertifikaten

CORSIA zulassung: Diese Kriterien legen fest, welche Anforderungen CO₂-Zertifikate erfüllen müssen, um von internationalen Fluggesellschaften zur Kompensation von Emissionen über dem Basiswert verwendet werden zu dürfen. Im Fokus stehen dabei Zusätzlichkeit, Permanenz, robuste Quantifizierung und die Autorisierung durch das Gastgeberland, um Doppelzählungen zu vermeiden.

ICVCM’s Core Carbon Principles (CCP): Die CCPs definieren einen globalen Mindeststandard für hochwertige CO₂-Zertifikate im freiwilligen Markt. Sie garantieren Integrität, Transparenz und tatsächliche Klimawirkung..

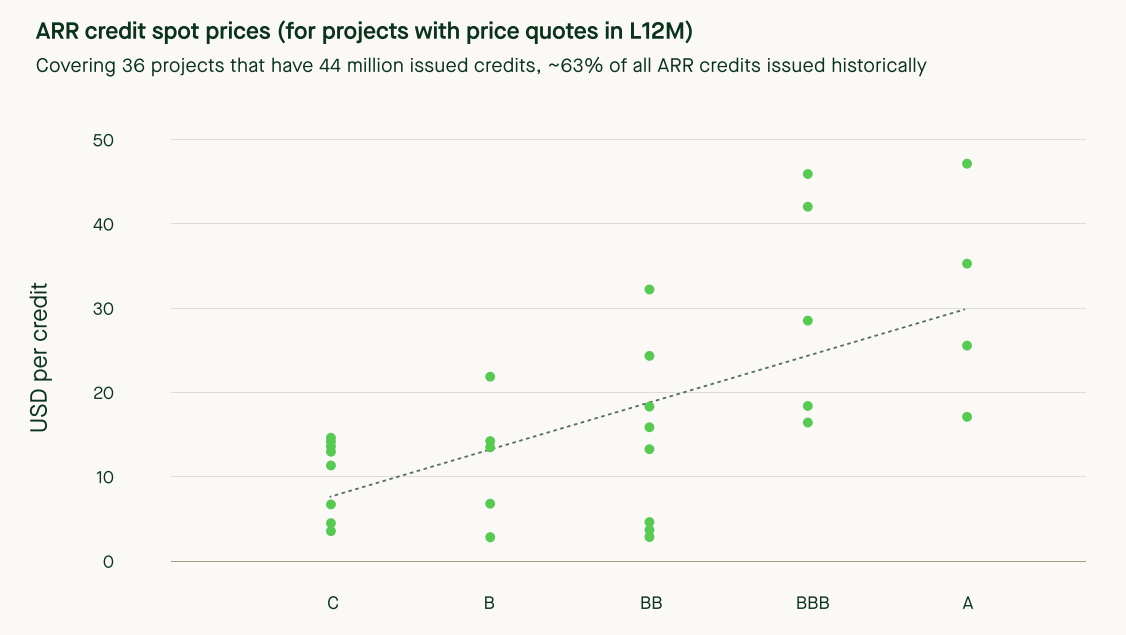

Kreditratings: Unternehmen wie Sylverra, BeZero, Renoster, Calyx, AlliedOffsets bewerten unabhängig die Qualität und Integrität von CO₂-Kompensationsprojekten sowie der daraus resultierenden Zertifikate. Sie schaffen Transparenz und reduzieren das Risiko für Käufer, indem sie Kriterien wie Zusätzlichkeit (ob die Emissionsreduktion ohne das Projekt stattgefunden hätte), Permanenz (wie lange das CO₂ gebunden bleibt) und die Genauigkeit der Berechnung analysieren.

Laut dem „State of Carbon Credits 2024“-Bericht von Sylvera zahlen Käufer im Durchschnitt etwa 5 US-Dollar mehr pro Tonne für höher bewertete Aufforstungsprojekte:

So können Projektentwickler diese komplexe Aufgabe angehen:

.png) Quelle: Planet2050

Quelle: Planet2050

Frühere Transaktionen untersuchen: Analysieren Sie historische Preise für vergleichbare Projektarten, Methodologien, Jahrgänge (Vintages) und Co-Benefits. So lassen sich realistische Preiserwartungen für das eigene Projekt ableiten.

Trends und Volatilität erkennen: Verstehen Sie frühere Preisschwankungen, um die Marktstabilität im eigenen Projektsegment besser einzuschätzen. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten – vergangene Entwicklungen bieten keine Garantie für zukünftige Trends.

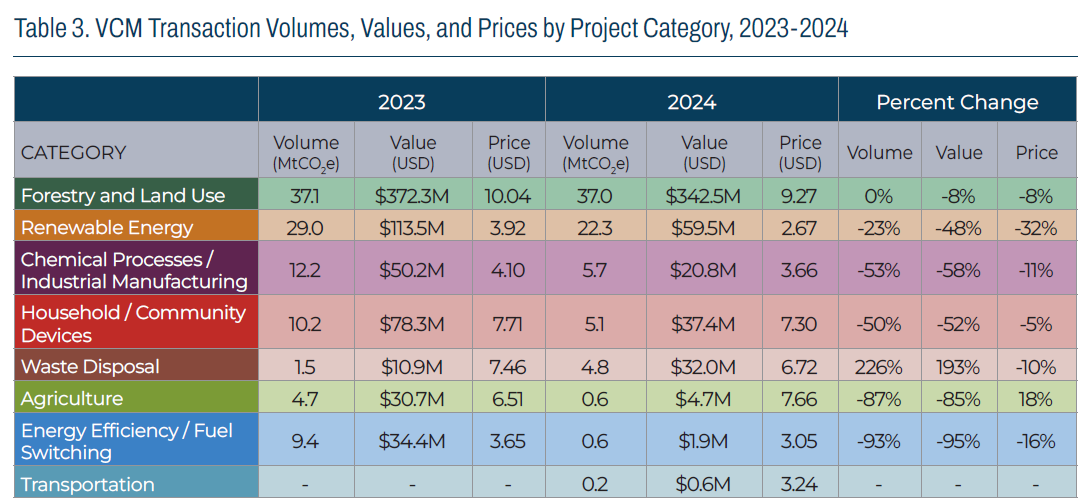

Laut der jährlichen Marktstudie von Ecosystem Marketplace lag der durchschnittliche Transaktionspreis für CO₂-Zertifikate 2024 bei 6,37 USD, mehr als doppelt so hoch wie der Durchschnitt von 2020 (State of the VCM 2025). Dies schließt in der Regel keine fortschrittlichen, dauerhaft wirkenden CO₂-Entnahmeprojekte ein – deren Preise weit über 100 USD pro Zertifikat liegen können.

Quelle: Ecosystem Marketplace, 2025

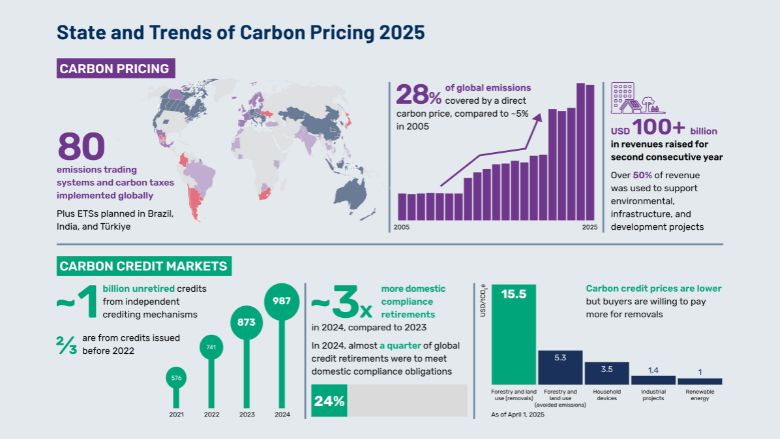

Die Weltbank hat kürzlich den Bericht State and Trends of Carbon Pricing 2025 veröffentlicht.

Direkte Gespräche: Führen Sie Gespräche mit potenziellen Käufern, um deren spezifische Anforderungen, Preisempfindlichkeiten und langfristige Beschaffungsstrategien zu verstehen. Der Austausch mit erfahrenen Projektentwicklern kann wertvolle Einblicke liefern.

Marktkonsultationen: Nehmen Sie an Branchenevents, Fachforen und Workshops teil, um aktuelle Markttrends und die Erwartungen der Käuferseite frühzeitig zu erkennen.

Expertenmeinungen: Ziehen Sie Analysten des CO₂-Marktes hinzu, um Einschätzungen zur Marktdynamik, Preisentwicklung und Nachfragetrends zu erhalten.

Käuferumfragen / Ausschreibungen (RFPs): Reagieren Sie auf Angebotsanfragen oder beteiligen Sie sich an Marktumfragen von Research-Unternehmen, um konkrete Preisindikationen zu erhalten.

Käufermotive verstehen: Manche Käufer sind stark kostengetrieben, während andere gezielt nach hochwertigen Projekten mit starken Co-Benefits suchen – und bereit sind, dafür einen Aufpreis zu zahlen.

Angebots- und Nachfrageprognosen: Analysieren Sie Projektionen zur zukünftigen Verfügbarkeit und Nachfrage von CO₂-Zertifikaten – insbesondere im Kontext zunehmender Net-Zero-Verpflichtungen von Unternehmen und regulatorischer Entwicklungen.

Regulatorisches Umfeld: Berücksichtigen Sie den Einfluss sich wandelnder Klimapolitiken auf Marktpreise und nationale Anforderungen.

Beispiel: Die Entstehung von Compliance-Märkten, die freiwillige CO₂-Zertifikate zulassen, kann auf steigende Preise im freiwilligen Markt hindeuten.

Technologischer Fortschritt: Neue Technologien – etwa für CO₂-Entnahme oder automatisierte MRV-Systeme – können sowohl Kosten als auch Verfügbarkeit von Zertifikaten maßgeblich beeinflussen.

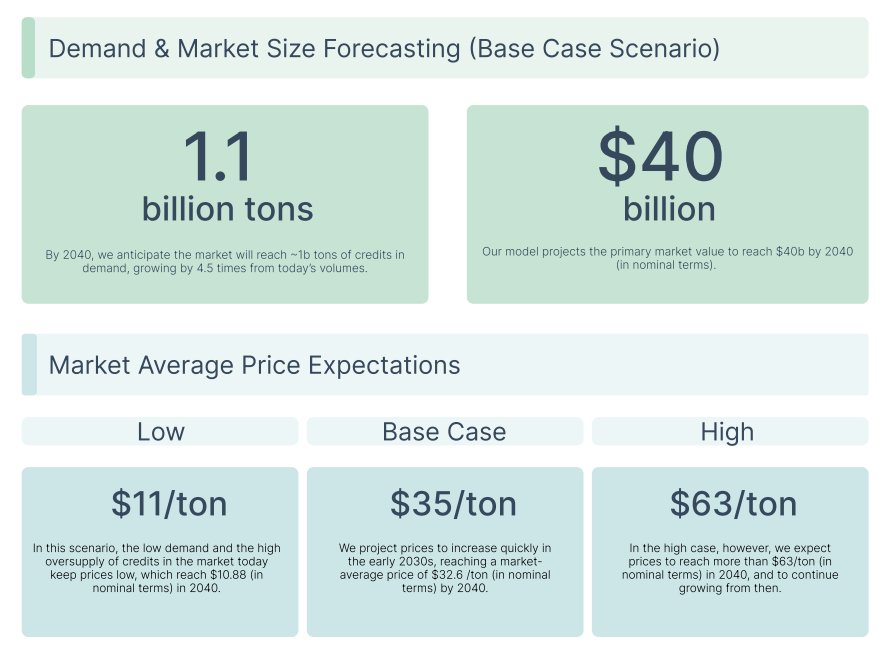

AlliedOffset veröffentlicht regelmäßig Marktprognosen, die jüngste, im März 2025 erschienene Ausgabe (2025 Forecast Report), geht davon aus, dass die Preise bis 2030 35 USD erreichen.

Prognose des freiwilligen CO₂‑Markts nach Szenario:

Quelle: AlliedOffsets, 2025

Bewertung von Co-Benefits: Zusätzliche Projektwirkungen wie Arbeitsplatzschaffung, Schutz der Biodiversität oder lokale Gesundheitsvorteile sollten messbar gemacht und klar kommuniziert werden – viele Käufer sind bereit, dafür einen Preisaufschlag zu zahlen.

Treiber für Preisaufschläge: Begründen Sie höhere Preise für Projekte mit robusten Methodologien, starker Verifizierung, klarer Zusätzlichkeit und signifikanten Co-Benefits.

Verstehen Sie, wie Labels (z. B. CORSIA-Zulassung, CCP-Label) höhere Preise rechtfertigen können.

Rückwärtsauktionen: Plattformen, auf denen Käufer den Preis herunterbieten, den sie bereit sind für eine bestimmte Menge an Zertifikaten zu zahlen – oder Verkäufer bieten sich gegenseitig im Preis nach unten. Schweden nutzte dieses Modell für BECCS-Projekte, ebenso wie das saudische RVCMC, um freiwillige CO₂-Zertifikate aus Kenia zu versteigern.

Hybride Compliance-Märkte: Systeme wie CORSIA (für Emissionen im Luftverkehr) oder die CO₂-Steuer Singapurs erlauben den Einsatz internationaler freiwilliger CO₂-Zertifikate, die zunehmend über organisierte Marktevents mit transparenten Preissignalen beschafft werden. 2025 organisierte die International Air Transport Association (IATA) ein Festpreis-Beschaggunsevent mit 32 teilnehmenden Fluggesellschaften für CORSIA-konforme Zertifikate.

Blockchain-basierte Pools: Dezentralisierte Plattformen wie z. B. der Carbon Pool Char des Toucan Protocol versuchen, CO₂-Zertifikate zu bündeln und zu standardisieren – für mehr Transparenz und effizientere Preisfindung.

CO₂-Indizes: Öffentlich zugängliche Finanzindizes (wie der CORC Carbon Removal Index von Puro.earth) verfolgen und veröffentlichen Durchschnittspreise für bestimmte Arten von CO₂-Zertifikaten und dienen als Echtzeit-Benchmark für den Markt.

Über diese Grundlagen hinaus umfasst der CO₂-Markt auch komplexe Finanzinstrumente wie Futures und Swaps, die zur Preisbildung beitragen – sie werden in diesem Artikel jedoch nicht behandelt.

Ecosystem Marketplace- Berichte

S&P Platts-Bewertungen für CO₂-Zertifikate

MSCI Trove Research

ClearBlue Markets – Vanguard Plattform

Abatable-Plattform

Plattform und Preisindizes von AlliedOffsets

Preisbewertungen von Quantum Intelligence

Weltbank-Bericht zur CO₂-Bepreisung 2025

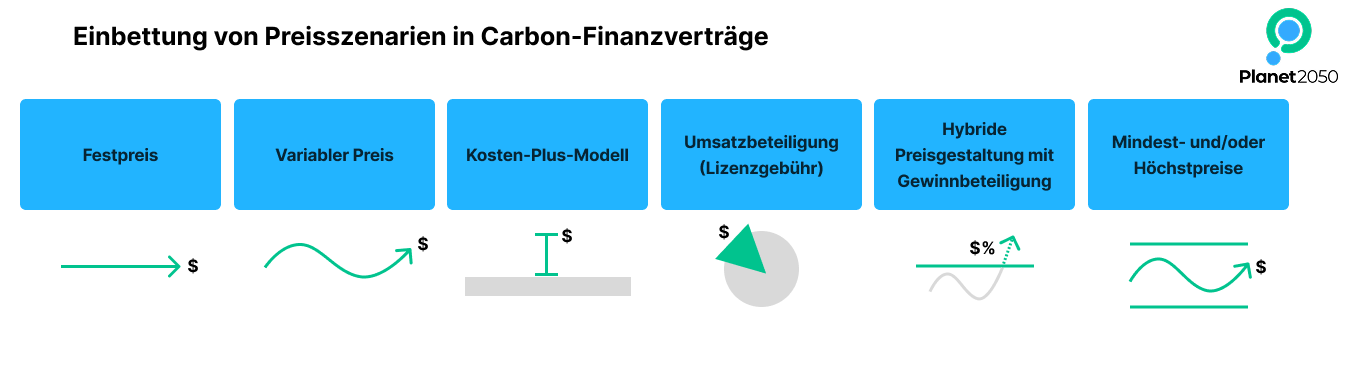

Für Projektentwickler wie auch für Investoren ist es entscheidend, konkrete Preisszenarien in CO₂-Finanzierungsverträge zu integrieren – um Risiken zu steuern und sowohl finanzielle als auch klimapolitische Ziele verlässlich zu erreichen.

Quelle: Planet2050

Diese Strategie legt bereits heute einen festen Preis für zukünftige CO₂-Zertifikatslieferungen fest. Sie stützt sich häufig auf vereinbarte Preisprognosemodelle, die Trends wie Inflation berücksichtigen oder einen Preisrückgang aufgrund von Skaleneffekten erwarten. Zum Beispiel, wenn DAC-Zertifikate (Direct Air Capture) heute mit über 800 USD bewertet werden, kann ein fester Preis für zukünftige Lieferungen deutlich niedriger angesetzt werden – unter Berücksichtigung erwarteter technologischer Reife und Kostenreduktionen. Ein fester Preis bietet Käufern Preissicherheit und Entwicklern planbare Einnahmen.

Hier ist der zukünftige Preis dynamisch und orientiert sich an einem vordefinierten Marktsignal oder Index. Ein Beispiel wäre die Kopplung des Zertifikatspreises an den NASDAQ Biochar Index. Dieser Ansatz bietet Flexibilität und ermöglicht es beiden Parteien, von zukünftigen Marktbewegungen zu profitieren – oder ihnen ausgesetzt zu sein – und sich so an die Entwicklung des CO₂-Marktes anzupassen.

Das Konzept besteht darin, CO₂-Zertifikate auf Basis der tatsächlichen Produktionskosten zuzüglich Marge zu bepreisen. Dieses Modell stellt sicher, dass der Projektentwickler seine verifizierten Kosten für die Erzeugung der Zertifikate deckt – zuzüglich einer vereinbarten Gewinnmarge. Dieser transparente Ansatz reduziert das Risiko für den Entwickler durch garantierte Kostendeckung, während Käufer Einblick in die tatsächlichen Vermeidungskosten erhalten.

Bei diesem Modell wird mit dem Investor eine variable Umsatzbeteiligung aus dem zukünftigen Verkauf der CO₂-Zertifikate vereinbart – ähnlich einem Lizenzvertrag, bei dem ein Prozentsatz des Umsatzes gezahlt wird. In der Regel wird ein Referenzpreis festgelegt, auf dessen Basis ein variabler Preis definiert wird – als bestimmter Auf- oder Abschlag zum Referenzwert. Dieses Modell fördert eine partnerschaftliche Beziehung, bei der beide Parteien am Markterfolg der Zertifikate interessiert sind – und die damit verbundenen Chancen und Risiken gemeinsam tragen.

Dieses innovative Modell sieht einen festen Preis bis zu einer definierten Obergrenze vor. Werden die Zertifikate später jedoch zu einem höheren Preis weiterverkauft, erhält der Entwickler einen vereinbarten Anteil am Mehrerlös („Kick-Back“). Das fördert eine langfristige, transparente Partnerschaft, bei der der Käufer motiviert ist, den Wert der Zertifikate zu maximieren – im Wissen, dass der Entwickler ebenfalls vom steigenden Marktpreis profitiert.

Um starke Preisschwankungen abzufedern, können Verträge Mindestpreise (der Entwickler erhält mindestens diesen Betrag) und/oder Höchstpreise (der Käufer zahlt maximal diesen Betrag) enthalten. Die Kombination aus beiden ergibt eine Preisspanne, die eine vorhersehbare Bandbreite für Transaktionen schafft – und damit potenzielle Gewinne wie Verluste für beide Seiten begrenzt.

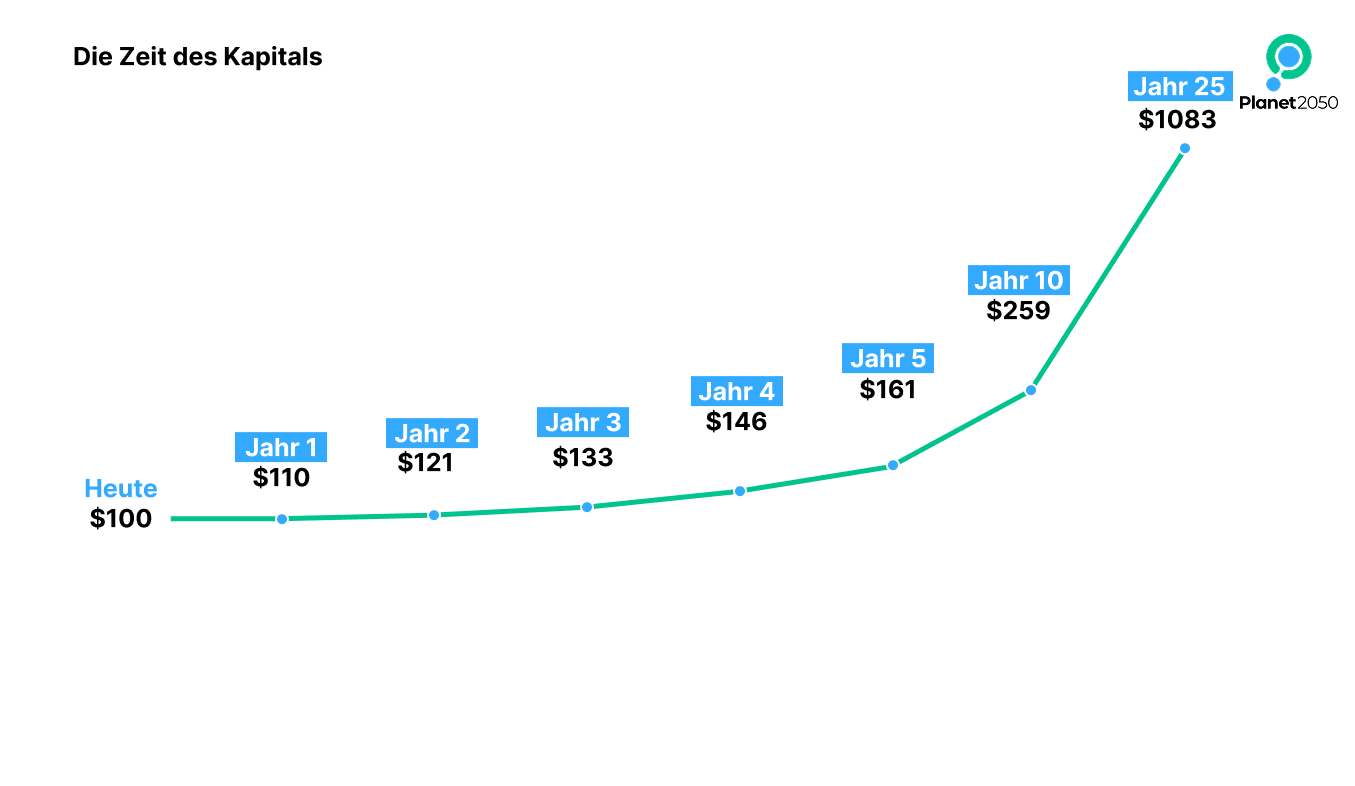

Der Zeitwert des Geldes ist ein zentraler Faktor bei den Kapitalkosten – Geld heute ist mehr wert als Geld in der Zukunft. Deshalb sinkt der heutige Preis eines zukünftigen Vermögenswertes umso stärker, je weiter die Lieferung in der Zukunft liegt.

Beispiel: Ein Investor mit einem jährlichen Diskontsatz von 10 % würde für ein sofort verfügbares CO₂-Zertifikat 100 USD zahlen. Für dasselbe Zertifikat, das jedoch erst in einem Jahr geliefert wird, zahlt er nur etwa 91 USD; bei Lieferung in zwei Jahren etwa 83 USD, und in zehn Jahren nur noch rund 39 USD.

Das zeigt: Zukünftige Verpflichtungen haben heute einen geringeren Gegenwartswert, weil das eingesetzte Kapital über Zeit an Wert verliert.

Man kann es auch so verstehen: Der heutige Wert von 100 USD über 25 Jahre sinkt deutlich, wenn man einen Zinseszinseffekt von 10 % jährlich einrechnet.

Quelle: Planet2050

Planet2050 stellt Projektentwicklern frühzeitiges Kapital zur Verfügung – im Austausch gegen zukünftige CO₂-Zertifikate. Dabei kommen verschiedene Instrumente zum Einsatz, darunter Eigenkapitalbeteiligungen, Carbon-Streaming-Vereinbarungen und Terminkontrakte.

Durch Vorfinanzierung, technische Expertise und eine enge Zusammenarbeit mit Projektträgern baut Planet2050 ein hochwertiges Portfolio auf – und schafft zugleich eine neue Infrastruktur für die Klimawirtschaft.

Projektentwickler können uns direkt kontaktieren oder ihr Projekt über das Project Onboarding Form zur Prüfung einreichen.

Für Investoren eröffnet sich hierdurch der Zugang zu einer neuen, klimabezogenen Anlageklasse mit langfristigem Wachstumspotenzial.

Planet2050 plant, diese Investments über den klassischen Private-Equity-Rahmen hinaus auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen – durch ein bevorstehendes Börsenlisting in Europa.

Mehr erfahren unter: https://planet2050.earth/investors

Dies war Teil #2 unserer dreiteiligen Serie zur CO₂-Finanzierung. Teil #1 zur Projektfinanzierung von Klimaschutzprojekten ist bereits verfügbar – und Teil #3 folgt in Kürze: Wie Sie Ihr Projekt finanzierungsbereit machen.

Sie können Planet2050 auch abonnieren unter: https://planet2050.earth/newsletter.