Einführung in die Kohlenstofffinanzierung (3/3): Mache dein CO₂-Projekt fit für die Finanzierung

Lesezeit: 14min

Letzte Etappe unserer dreiteiligen Serie zur Kohlenstofffinanzierung, dieser Beitrag hilft dir dabei, dein Projekt förderfähig zu machen. Sieh dir auch Teil 1 zur Finanzierung von CO₂-Projekten und Teil 2 zur CO₂-Bepreisung an.

Was Kohlenstoff-Investoren suchen

Kohlenstoff-Investoren, ob privat oder institutionell, bewerten Projekte anhand einer Mischung von Kriterien, einschließlich finanzieller Tragfähigkeit und Umweltwirkung.

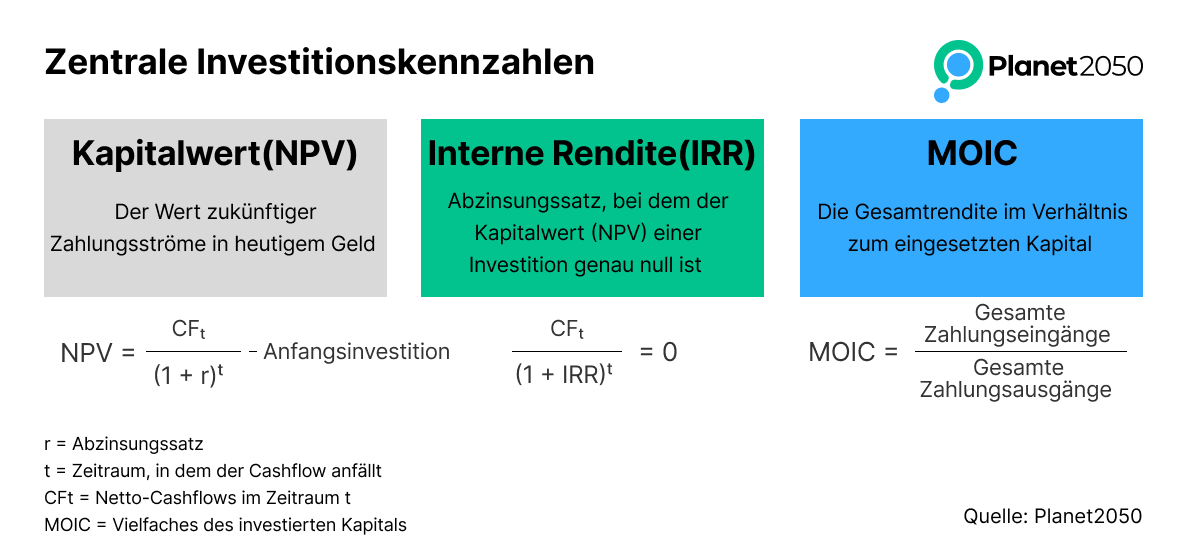

Wichtige finanzielle Kennzahlen für die Projektbewertung

Bei der Bewertung der finanziellen Tragfähigkeit eines Projekts betrachten Kohlenstoff-Investoren wichtige finanzielle Parameter im Zusammenhang mit der Rendite eines Projekts, den aktuellen und zukünftigen CO₂-Preisen, der Zeit bis zur ersten Emission und der Amortisationszeit.

Ein Klimaprojekt ist für einen Finanzinvestor dann interessant, wenn das Projekt mittelfristig Gewinne generiert, die die Kosten des investierten Kapitals übersteigen.

Kapitalwert - Net Present Value (NPV)

Der NPV zeigt, wie viel Wert ein Projekt voraussichtlich in heutigem Geld schafft (oder vernichtet).

Er berücksichtigt alle zu erwartenden Ein- und Auszahlungen eines Projekts über dessen gesamte Laufzeit (Gesamtkapitalflüsse) und rechnet sie mit einem Abzinsungssatz auf den heutigen Wert um. Dieser Zinssatz spiegelt die Kapitalkosten und das Projektrisiko wider.

Ist der NPV positiv, wird das Projekt als profitabel und wertschaffend eingeschätzt. Je höher der positive NPV, desto größer ist der erwartete Wertzuwachs.

Interner Zinsfuß - Internal Rate of Return (IRR)

Die IRR ist im Grunde der effektive jährliche Zinssatz, den ein Projekt voraussichtlich erwirtschaftet. Es ist der Abzinsungssatz, bei dem der NPV des Projekts gleich null ist.

Investoren vergleichen die IRR eines Projekts mit ihrer „Hurdle Rate“ – also der Mindestverzinsung, die sie akzeptieren oder den Kapitalkosten.

Liegt die IRR über dieser Hürde, gilt das Projekt als finanziell attraktiv, da es eine höhere Rendite verspricht als die Finanzierungskosten.

Kapitalvervielfachung - Multiple on Invested Capital (MOIC)

MOIC ist ein einfacher Kennwert, der zeigt, wie oft ein Investor seine ursprüngliche Investition zurückerhält. Er berechnet sich durch Division der gesamten erhaltenen Rückflüsse durch das ursprünglich investierte Kapital.

Ein MOIC von 2,0x bedeutet: Für jeden investierten Dollar erwartet der Investor zwei Dollar zurück.

Es ist eine schnelle und intuitive Kennzahl zur Einschätzung der Gesamtrendite, besonders nützlich zur Bewertung des Cash-on-Cash-Ertrags über die Lebensdauer einer Investition – ohne explizit den Zeitwert des Geldes oder Abzinsungssätze wie beim NPV oder der IRR zu berücksichtigen.

Amortisationszeitraum - Payback Period

Die Payback Period ist eine einfache Kennzahl, die zeigt, wie schnell sich eine Investition durch erzielte Einnahmen oder Einsparungen selbst refinanziert. Im Wesentlichen misst sie die Zeit, bis das ursprünglich investierte Kapital wieder hereingeholt ist.

Worauf Investoren achten

Kohlenstoff-Investoren priorisieren häufig verschiedene Aspekte, die über klassische Finanzkennzahlen hinausgehen:

Menge des CO₂-Effekts

Dies beschreibt, wie viel CO₂-Äquivalent pro investiertem Dollar reduziert oder entfernt wird.

Qualitätsmaßstab

Für Kohlenstoff-Investoren ist die Integrität der CO₂-Zertifikate entscheidend.

Das bedeutet: Bevorzugt werden Projekte mit belastbaren Audits, Verifizierungen durch anerkannte Standards sowie nachweisbaren sozialen und ökologischen Schutzmechanismen.

Die Einhaltung von Integritätsstandards wie den Core Carbon Principles (CCPs) der ICVCM – z. B. Zusätzlichkeit, Permanenz und weitere Qualitätsmerkmale – ist dabei zentral.

Impact-Bereiche jenseits von CO₂ (häufig „Co-Benefits“ genannt) werden hoch geschätzt, da sie Projekte für Käufer attraktiver machen und Preisaufschläge rechtfertigen können.

Zeitlicher Verlauf

Investoren achten auf die Geschwindigkeit der Wirkung. So generieren z. B. Schutzprojekte (Conservation) oft schneller Zertifikate, während Aufforstung deutlich länger braucht.

Daraus ergibt sich ein unterschiedliches Profil: Manche Projekte bieten eine vergleichsweise schnelle Amortisation (2–3 Jahre), andere benötigen längere Zeiträume (5–6 Jahre).

Kurzfristig orientierte Investoren sind daher ggf. nicht geeignet für z. B. Mangrovenprojekte, die erst nach 4 Jahren Erträge liefern und eine Gesamtlebensdauer von 30 Jahren haben.

Investorenportfolios können diese unterschiedlichen Zeithorizonte ausbalancieren.

Wirkungslogik

Investoren prüfen, wie ein Projekt zu übergeordneten Wirkungszielen passt – sei es im Rahmen ihrer eigenen Impact-Strategie, im Kontext von Klimazielen oder in Bezug auf bestimmte Länder oder Regionen.

Die regionale Relevanz eines Projekts spielt ebenfalls eine Rolle. Als Beispiel, die vorzeitige Stilllegung von Kohlekraftwerken ist essenziell für die Dekarbonisierung – insbesondere in Asien, wo noch ca. 70 % des Stroms aus Kohle stammen. Wenn solche Projekte Zugang zu Compliance-Märkten erhalten, entsteht erhebliche Nachfrage und Preisdynamik, was sie wirtschaftlich attraktiv und zugleich hochwirksam macht.

Investitionen in solche Projekte sind sinnvoll, da sie Teil einer Theory of Change mit starker politischer Unterstützung sind.

Umsatzdiversifizierung

Für bestimmte Investoren sind Projekte attraktiver, wenn sie weitere Einnahmequellen über CO₂-Zertifikate hinaus generieren.

Dies kann Einnahmen aus kommerziellen Produkten, nachhaltigen Anbaukulturen, Agrarrohstoffen, erneuerbarer Energieerzeugung, Düngemitteln auf Biochar-Basis oder anderen wertschöpfenden Aktivitäten umfassen.

Gerade im Bereich Lebensmittel und Landwirtschaft suchen globale Marken zunehmend nach Lösungen, um Emissionen innerhalb ihrer Wertschöpfungsketten zu reduzieren.

Das eröffnet Insetting-Möglichkeiten für Projektentwickler, die in diese Lieferketten eingebunden sind.

Eine diversifizierte Einnahmestruktur reduziert die Abhängigkeit vom volatilen CO₂-Markt und stärkt die Resilienz des Projekts sowie das Vertrauen der Investoren.

Klare Exit-Strategie (für Eigenkapital-Investoren)

Auch wenn es früh erscheinen mag, ist es wichtig, eine durchdachte Exit-Strategie zu haben: z. B. durch Verkauf des Projekts, langfristige Abnahmeverträge für CO₂-Zertifikate oder perspektivisch einen Börsengang.

Starke Governance-Struktur

Dazu gehören klare Entscheidungsprozesse, eine transparente Finanzverwaltung und das Bekenntnis zu ethischem Verhalten. Bei größeren Projekten kann ein gut besetzter Beirat mit Branchenexperten ein bedeutender Pluspunkt sein.

Innovation und Skalierbarkeit

Projekte mit einer einzigartigen Innovation oder Herangehensweise sind besonders attraktiv.

Das kann z. B. eine neuartige, proprietäre Methode zur Kohlenstoffbindung sein, ein digitales MRV-Tool (Monitoring, Reporting, Verification) oder ein innovatives Modell zur Einbindung von Gemeinden.

Die Fähigkeit, diese Innovation auf andere Regionen oder Projekttypen zu übertragen, signalisiert ein hohes Skalierungspotenzial, Wettbewerbsvorteile und langfristige Wertschöpfung.

Signale, die das Vertrauen von Investoren stärken

Investoren suchen selten nach Perfektion – aber sie achten sehr wohl auf Signale, die zeigen, dass du es ernst meinst und dein Projekt vorankommt. Du brauchst noch keinen vollständigen Abnahmevertrag oder zertifizierte CO₂-Credits, um Kapital einzuwerben. Aber du musst konkreten Fortschritt nachweisen können.

Folgende Elemente werden von Investoren besonders geschätzt:

Absichtserklärungen: Diese Dokumente, auch wenn sie rechtlich nicht bindend sind, zeigen, dass andere Parteien Interesse an den Ergebnissen oder der Beteiligung an deinem Projekt haben. Sie dienen als starker Hinweis auf Marktnachfrage und potenziellen zukünftigen Absatz deiner CO₂-Zertifikate.

Machbarkeitsstudien und vorläufige Projektbeschreibungen: Die Erstellung dieser grundlegenden Analysen zeigt, dass du die Umsetzbarkeit, Methodik und Wirkung des Projekts sorgfältig geprüft hast. Ein gut ausgearbeiteter PDD-Entwurf, auch vor der Validierung, verdeutlicht einen klaren Weg zur Generierung von CO₂-Zertifikaten.

Frühphasige Förderungen, Preise oder Wettbewerbserfolge: Der Erhalt von nicht verwässernder Finanzierung oder Auszeichnungen im Rahmen von Wettbewerben dient als starke externe Validierung. Das zeigt, dass dein Projekt von angesehenen Organisationen oder Fachleuten geprüft und als vielversprechend eingestuft wurde.

Partnerschaften mit anerkannten MRV- oder Technologiepartnern: Die Zusammenarbeit mit externen Anbietern für digitales Monitoring, Reporting und Verification (MRV) oder mit etablierten Technologiedienstleistern verleiht deinem Projekt zusätzliche technische Glaubwürdigkeit. Sie signalisiert, dass du Wert auf Datenqualität und Transparenz in deiner CO₂-Buchhaltung legst.

Starke Einbindung der lokalen Bevölkerung und faire Nutzenverteilung: Investoren achten auf eine echte, frühzeitige und kontinuierliche Beteiligung lokaler Gemeinschaften, insbesondere wenn Free, Prior and Informed Consent (FPIC) erforderlich ist. Transparente und gerechte Mechanismen zur Verteilung finanzieller und nicht finanzieller Vorteile sind entscheidend, um lokale Akzeptanz zu fördern und soziale Risiken zu minimieren.

Partnerschaften mit renommierten Forschungseinrichtungen: Die Zusammenarbeit mit etablierten lokalen oder internationalen Forschungseinrichtungen erhöht die wissenschaftliche Tiefe deiner Projektmethodik, der Baselines und der Überwachungsprozesse erheblich. Solche Partnerschaften bringen spezialisiertes Know-how, fortgeschrittene Datenanalysen und innovative Technologien, die eine präzise CO₂-Messung, unabhängige Wirkungsvalidierung und einen glaubwürdigen kontinuierlichen Verbesserungsprozess ermöglichen.

Regulatorische Konformität und Genehmigungen: Projektentwickler sollten zeigen, dass der Weg zur Generierung und Vermarktung von CO₂-Zertifikaten mit den nationalen Vorgaben abgestimmt und behördlich autorisiert ist. Angesichts der dynamischen Entwicklungen rund um Artikel 6, nationale Klimabeiträge (NDCs) sowie freiwillige und verpflichtende Märkte ist es entscheidend, auf dem aktuellen Stand der Politik zu sein. Dazu gehört das Einholen von Genehmigungen im Gastgeberland, die Berücksichtigung möglicher nationaler Abgaben auf Zertifikate und die Sicherstellung, dass keine Doppelzählung erfolgt.

Erfolgshistorie und Glaubwürdigkeit: Eine belegbare Erfolgsbilanz und Erfahrung des Unternehmens, des Gründerteams oder von Schlüsselpersonen ist von großer Bedeutung. Dazu zählen direkte Erfahrungen mit der Entwicklung und Zertifizierung von CO₂-Projekten sowie Fachwissen in verwandten Bereichen wie Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Energie oder Carbon Removal Technologien. Eine nachgewiesene Fähigkeit, komplexe Projektumsetzungen, Validierungen und Emissionen von CO₂-Credits erfolgreich zu managen, stärkt das Vertrauen der Investoren und zeigt, dass das Team liefern kann.

Schritte, um dein Projekt förderfähig zu machen

1/ Bestimme deine Kosten und Einnahmen

Einnahmen

Beginne damit, alle potenziellen Einnahmequellen aufzuschlüsseln. Wird dein Projekt ausschließlich auf Einnahmen aus CO₂-Zertifikaten basieren oder kannst du zusätzliche Erlösquellen aus anderen Projektaktivitäten, Produkten oder Dienstleistungen identifizieren?

Deine Projektionen für Einnahmen aus CO₂-Zertifikaten müssen auf klaren Annahmen basieren – hinsichtlich des Volumens der erwarteten Zertifikate, einer gut begründeten Preisstrategie sowie dem Zeitplan für Ausstellung und Verkauf.

Wir empfehlen dazu auch die zweite Ausgabe unserer Carbon-Finance-Serie zum Thema CO₂-Bepreisung.

Kosten

Teile alle Projektkosten in Investitionsausgaben (CapEx) und laufende Betriebskosten (OpEx) ein.

CapEx sind bedeutende, einmalige Ausgaben für Vermögenswerte wie anfänglichen Landerwerb oder Infrastruktur.

OpEx sind die wiederkehrenden, täglichen Kosten für den Betrieb des Projekts, z. B. Gehälter, Wartung und Monitoring-Gebühren.

Entscheidend ist: Jede Kostenannahme muss mit belastbaren Nachweisen untermauert sein. Dieses Maß an Detailtiefe schafft Vertrauen und zeigt, dass dein Team eine sorgfältige Due Diligence durchgeführt hat.

Für CapEx solltest du Angebote für Ausrüstung, ingenieurtechnische Schätzungen oder Daten vergleichbarer Projekte vorlegen.

Für OpEx belege deine Zahlen mit Daten zu lokalen Löhnen, Materialkosten oder historischen Ausgaben vergleichbarer Projekte.

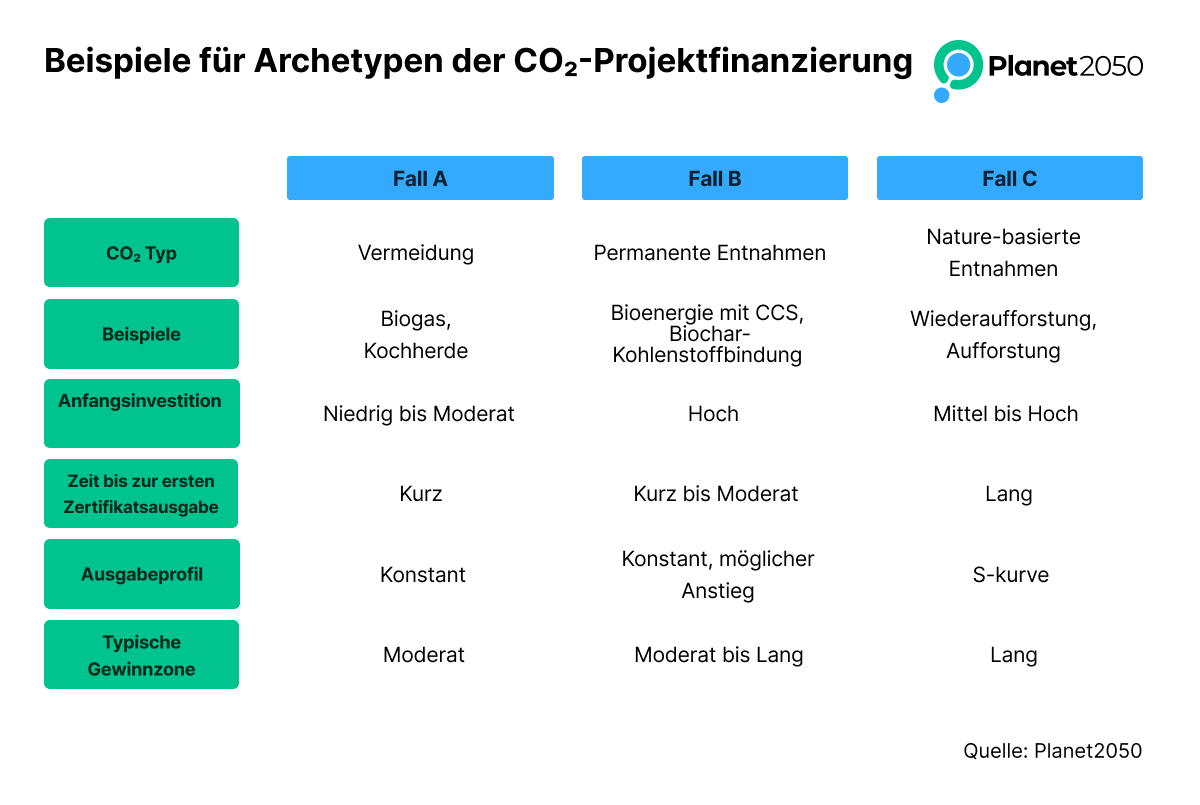

2/ Verstehe den finanziellen Archetyp deines Projekts

Über das bloße Auflisten von Kosten und Einnahmen hinaus ist es wichtig, den finanziellen Archetyp deines Projekts zu verstehen.

Damit ist das charakteristische Muster der Zahlungsströme über den gesamten Lebenszyklus des Projekts gemeint – insbesondere der Zeitpunkt, die Höhe und die Dauer von Anfangsinvestitionen, laufenden Kosten und Einnahmeerzeugung.

Das Verständnis dieses Archetyps ist entscheidend, da er bestimmt, welche Art von Finanzierung dein Projekt benötigt und welche Investoren du ansprechen solltest.

Verschiedene Archetypen passen zu unterschiedlichen Investorenprofilen:

Langfristige Projekte mit hohem CapEx

Solche Projekte erfordern erhebliche Anfangsinvestitionen über mehrere Jahre hinweg, bevor erste Einnahmen aus CO₂-Zertifikaten realisiert werden können.

Sie eignen sich am besten für geduldiges, langfristig orientiertes Kapital, etwa von Private-Equity-Fonds, Entwicklungsbanken, Family Offices oder institutionellen Investoren wie Pensionsfonds, die mit einem verzögerten Rückfluss des Kapitals umgehen können.

Projekte mit niedrigerem CapEx und kürzerem Ertragszeitraum

Andere Projekte mit abweichendem Archetyp benötigen geringere Anfangsinvestitionen und können bereits in den ersten 1–2 Jahren nach Projektstart Erträge generieren.

Solche Projekte sind für eine breitere Investorengruppe interessant, einschließlich Venture-Capital-Gebern und Projektfinanzierer, da sie schneller Cashflows erzeugen und Fremdkapital früher bedienen können.

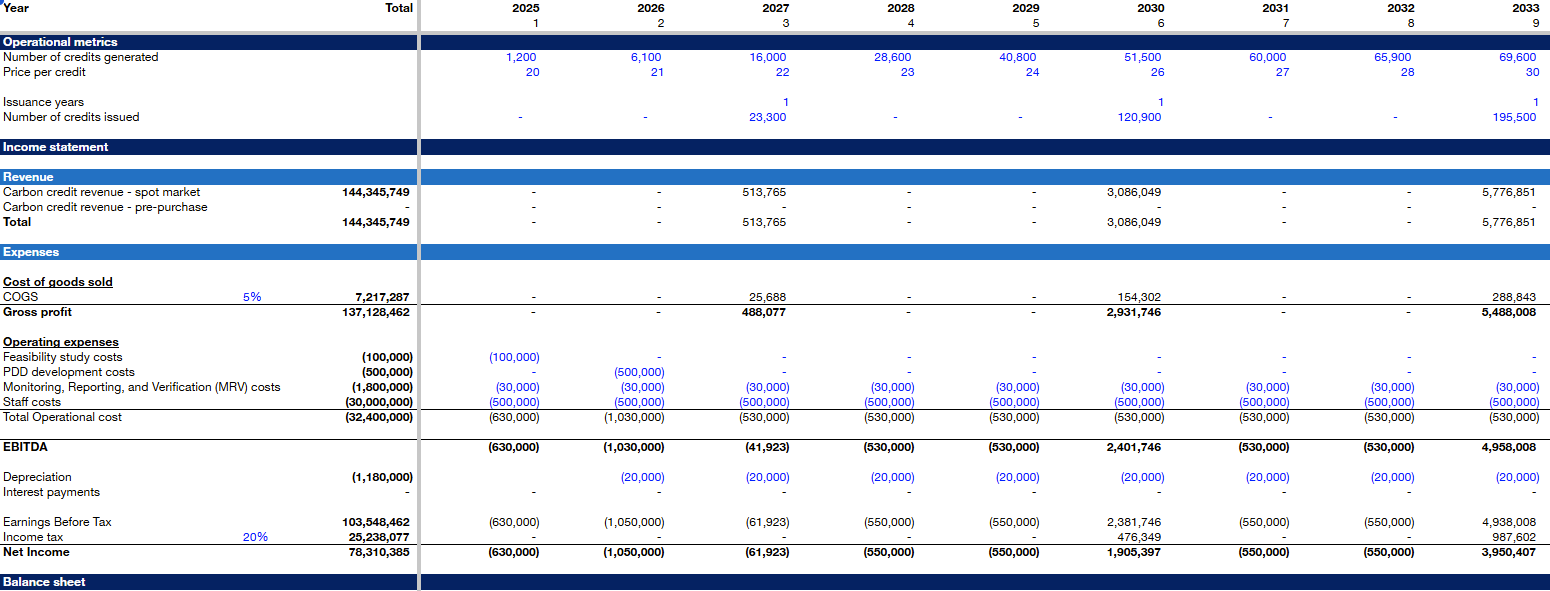

3/ Erstelle einen detaillierten Finanzplan

Das Modell sollte eine detaillierte, mehrjährige Projektion enthalten, die alle ermittelten Kosten und Einnahmen umfasst. Um die Übersichtlichkeit und Anpassbarkeit zu gewährleisten, solltest du alle Annahmen – wie Abzinsungssätze, CO₂-Preise und Zeitpläne für die Projektentwicklung – klar definieren.

Lege alle Parameter in einem separaten, deutlich gekennzeichneten Abschnitt ab, damit Investoren deine zentralen Annahmen schnell nachvollziehen und testen können, wie sich Änderungen auf die Rentabilität des Projekts auswirken würden.

Du brauchst einen Einstieg? Schau dir die Aufzeichnung und Materialien der aktuellen Gold Standard Masterclass zur Carbon Finance an, organisiert und geleitet von CrossBoundary:

Ein wichtiger Bestandteil dieses Plans ist die Szenarioanalyse. Du solltest mehrere Szenarien entwickeln, um die finanzielle Belastbarkeit deines Projekts gegenüber Veränderungen zentraler Parameter wie z. B. Marktschwankungen zu testen. Statt nur einer optimistischen Projektion solltest du mindestens drei verschiedene Modelle erstellen – etwa ein Basisszenario, ein konservatives und ein ambitioniertes Szenario.

Das zeigt, dass du die Risiken und Chancen umfassend verstehst und auf unterschiedliche Marktbedingungen vorbereitet bist. Das stärkt deine Glaubwürdigkeit und positioniert dein Projekt als durchdachte, widerstandsfähige Investition.

4/ Stelle deine investorenfähige Dokumentation zusammen

Um Vertrauen bei potenziellen Geldgebern aufzubauen, muss dein Projekt durch eine umfassende und professionell aufbereitete Dokumentation untermauert sein.

Diese Vorbereitung ist ein unverzichtbarer Schritt, der die Integrität und sorgfältige Planung deines Projekts belegt.

Je nach Projektfortschritt gehören dazu unter anderem folgende zentrale Unterlagen:

Projektbeschreibung (PDD), Machbarkeitsstudien, technische Analysen

Detailliertes Finanzmodell

Pitch Deck

Geschäftsplan/ Zusammenfassung

Vorliegende Vereinbarungen (LOIs, Landtitel, Abnahmeverträge usw.)

Organisationsstruktur

Teamprofile und Lebensläufe

Abschließend solltest du sicherstellen, dass alle Dokumente klar verständlich, ansprechend gestaltet und leicht zugänglich sind. Organisiere sie in einem strukturierten, benutzerfreundlichen digitalen Datenraum, um den Due-Diligence-Prozess zu erleichtern und Professionalität zu demonstrieren.

Quelle: GoldStandard Finance Masterclass by CrossBoundary

5/ Teste dein Projekt auf Investoren-Tauglichkeit unter realistischen Bedingungen

Bevor du auf Investoren zugehst, musst du dein Projekt kritisch aus der Perspektive potenzieller Geldgeber bewerten. Die gründliche Beantwortung dieser Schlüsselfragen schärft deinen Pitch, zeigt strategisches Denken und bereitet dich auf eine intensive Due Diligence vor.

Projekt-Roadmap: Wie sieht der vollständige Lebenszyklus deines Projekts aus – von der Initiierung bis zur langfristigen Skalierung? Was ist deine Vision für das Wachstum?

Unique Value Proposition: Was verschafft deinem Projekt einen Wettbewerbsvorteil? Was macht es einzigartig?

Partnerschaftsbedarf: Was brauchst du über Kapital hinaus – etwa Zugang zu Netzwerken, Fachwissen oder operative Unterstützung?

Risikobewertung: Was sind die größten Risiken (technisch, marktbezogen, regulatorisch, sozial) und wie gehst du damit um?

Marktnachfrage: Hast du das Marktinteresse belegt – z. B. durch Vorverkäufe, Letters of Intent oder andere Vereinbarungen?

Investorenprofil: Welche Art von Kapitalgeber passt zu deiner Mission und deinen Werten – und wen möchtest du bewusst vermeiden?

Diese Fragen bereiten dich nicht nur auf Gespräche vor, sondern formen auch dein konkretes Finanzierungsangebot und senden ein klares Signal der Reife an potenzielle Investoren.

Apropos vorbereitet sein …

6/ Erzähle die richtige Geschichte. Deine Geschichte!

Es ist leicht, sich in technischen Details wie Methodik und Finanzprognosen zu verlieren.

Diese Informationen sind zwar wichtig, aber sie erzählen nicht die ganze Geschichte. Investoren sind letztlich Menschen, die auf dein Team, deine Vision und deine Fähigkeit zur Umsetzung setzen.

Eine überzeugende Geschichte zeigt die Leidenschaft hinter deinem Projekt und macht deutlich, warum genau dein Team das richtige ist, um es erfolgreich umzusetzen.

Die Rolle von Planet2050 in der Kohlenstofffinanzierung

Planet2050 stellt Projektentwicklern frühzeitig Kapital zur Verfügung – im Austausch für zukünftige CO₂-Zertifikate. Dabei kommt eine Kombination aus Eigenkapitalbeteiligungen, Carbon-Streaming-Vereinbarungen und Terminkontrakten zum Einsatz.

Durch Vorabfinanzierung, technisches Know-how und enge Zusammenarbeit mit Projektentwicklern baut Planet2050 ein hochwertiges Projektportfolio auf – und schafft gleichzeitig eine neue Infrastruktur für die Klimaökonomie.

Projektentwickler können uns direkt kontaktieren oder ihr Projekt über das Project Onboarding Form zur Prüfung einreichen.

Chancen für eine neue Generation von Klima-Investoren

Für Investoren entsteht dadurch Zugang zu einer neuen, klimabezogenen Anlageklasse mit langfristigem Wachstumspotenzial.

Planet2050 plant, diese Investitionen über den klassischen Privatkapitalmarkt hinaus einem breiteren Publikum zugänglich zu machen – durch eine bevorstehende Börsennotierung in Europa.

Mehr erfahren unter: https://planet2050.earth/de/investoren

__________________

Dreiteilige Serie zur Kohlenstofffinanzierung

Dies war Teil 3 unserer dreiteiligen Serie zur Kohlenstofffinanzierung. Sieh dir auch Teil 1 zur Finanzierung von CO₂-Projekten und Teil 2 zur CO₂-Bepreisung an.

Du kannst Planet2050 auch abonnieren unter: https://planet2050.earth/de/newsletter